Por: Eduardo Alejos Toribio***

I. Previo

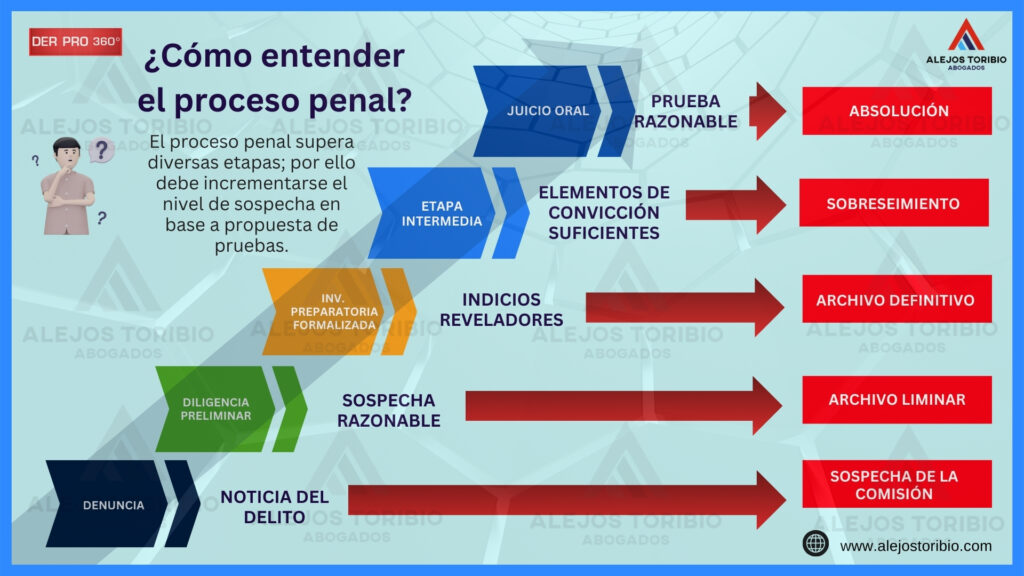

La finalidad de este trabajo no es exponer verdades absolutas ni, muchos menos, bulas papales. El objetivo de éste es exponer los tópicos fundamentales de uno de los principios base del proceso penal: el de la `valoración de la prueba´ que viene a ser, en buena cuenta, la “percepción por parte del juez de los resultados de la actividad probatoria que se realiza en un proceso”[1].

Ante tal marco y para que ésta pueda ser ejecutada, de forma correcta, se necesita aplicar las máximas de la experiencia[2]: aquellas que van a servir para efectuar una justificación racional en la decisión judicial.

Estas últimas son muy tocadas, a rasgos generales, en las investigaciones académicas procesales, pero pocas desarrollas, valga verdad. Por todo ello es que surge la necesidad de contar con un desarrollo de esta institución, por medio del cual se establezcan tanto los pros y contras de los elementos, las características y clasificaciones de las máximas de la experiencia a fin de poder aplicarlas de forma razonable en las decisiones judiciales.

Más aún cuando deben ser ejecutadas teniendo en cuenta a los preceptos principales de la argumentación jurídica contemporánea, sobre todo porque en la actualidad se exige que las decisiones de los jueces ya no deban ser meras señalizaciones, sino justificaciones razonables. Por todo ello es que, en líneas posteriores, desarrollaremos los tópicos sustanciales de esta temática. Veámoslos:

II. Alcances sobe la valoración de la prueba penal

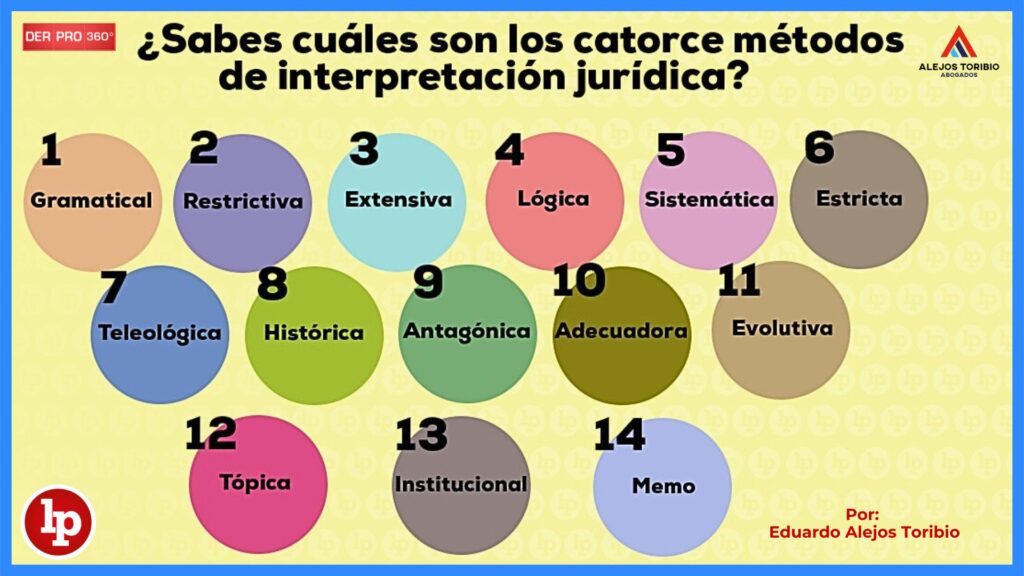

De entrada, debemos precisar que un sector de la doctrina –por qué no decirlo- se inclina por el criterio distintivo entre interpretación y valoración. Argumentando que la primera otorga la credibilidad atendiendo al sistema de valoración: ya que -supuestamente- se explica o declara el resultado obtenido en los medios probatorios; mientras que la segunda, entre tanto, permite realizar un análisis crítico sobre las pruebas practicadas: toda vez que se reconoce, estima o aprecia el valor que se ha podido alcanzar sobre las afirmaciones fácticas, concluyendo si un hecho quedó -o no- probado[3].

Es más, se indica que la interpretación permite la averiguación de los resultados de la prueba y que, así también, la valoración configura el nexo para extraer una conclusión a partir de lo emanado en la primera[4].

Sin embargo, consideramos que dichos esfuerzos para elaborar una distinción entre esas dos actividades, no tienen pilares que cuenten con el soporte necesario para aplicar, de forma idónea, esta institución jurídica; pues, no se ha tenido en consideración que la interpretación va a ir concatenada –siempre- con la valoración: no solamente porque permiten un análisis general o específico de la prueba, sino porque no son cuestiones distintas.

De ahí que sea razonable la afirmación de Nieva Fenoll, cuando manifiesta que “siempre se valora mientras se interpreta, se aprecia o se fija. Es imposible hacerlo de otro modo. Porque en realidad lo que ocurre es que se percibe, y la percepción es indudablemente crítica”[5]: por ende, la crítica es valoración.

Por lo anotado, no resulta atrevido afirmar que es irrealizable aplicar los sentidos de visión y audición –a la misma vez- sin superponer una valoración de lo visto y escuchado[6]. De ese modo, será resonante la postura, sin lugar a duda, de que la interpretación y la valoración van encontrarse soldadas entre sí. Aunque, bueno, a fin de cuentas, resulta “más sencillo prescindir de toda esta estructura terminológica, que otorga una imagen poco clara de lo que realmente existe, a pesar de que la noble intención fuera contraria”[7].

Ahora bien, una vez constituido los elementos probatorios, sobre los cuales se debiera tomar una decisión respecto a los hechos, se configurará el momento de la valoración probatoria judicial[8], teniendo como pilar esencial el apoyo empírico que éstos puedan aportar de forma individual y conjunta a las diversas hipótesis que traten sobre lo ocurrido.

Es necesario, en tal sentido, tener presente que la prueba de manera absoluta no puede ser valorada, solamente, hasta ese momento; pues existe un momento ex ante donde el magistrado efectúa un análisis durante la práctica de la prueba. V.gr.: al determinar “si es necesario ordenar de oficio o a instancia de parte una nueva prueba sobre la fiabilidad de una ya practicada” o cuando “ordena una nueva prueba que verse sobre un extremo de alguna de las hipótesis en conflicto que no ha sido suficientemente acreditado”[9].

La valoración judicial de la prueba, por tanto, se deberá llevar a cabo una vez que se haya cerrado el conjunto de elementos en juicio, dado que el objeto será, en ese momento, determinar el grado de corroboración que se aporta mediante estos últimos, hacia cada una de las hipótesis que se hayan planteado en un determinado conflicto[10].

En buena cuenta, la valoración probatoria engloba la función concatenada con la interpretación por medio de la cual el juez percibe los resultados de este dinamismo que se ha realizado en un proceso[11]. En esta labor se realiza una operación mental que tiene como fin conocer el mérito o valor extraído del material probatorio[12]: razón por la cual es que llega a configurar la actividad analítica aplicada, conjuntamente, con la interpretación de la misma.

Esto último supone, sin más, un estudio crítico sobre los medios probatorios aportados por ambas partes en un proceso, ya que se pretenderá, por un lado, dar a conocer las alegaciones fácticas; mientras que, por el otro, se tratará de desvirtuar estas últimas, siendo éste un momento culminante y decisivo donde se define si las acciones ejercidas (entre estas acciones se encuentran: el trabajo, dinero, tiempo invertido en investigar, solicitar, presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas que se recopilaron en un proceso) han sido provechosas o inútiles, verdaderamente.

III. Aproximaciones sobre la valoración racional de la prueba penal

-

Racionalidad y razonabilidad en la valoración probatoria

Naturalmente, resulta un poco confuso tratar de dar una disparidad o disimilitud a los términos racionalidad y razonabilidad, más aún cuando se apunta –en diversos textos jurídicos- que los resultados extraídos de la valoración probatoria deben ser justificados de forma racional[13], dejándose en incertidumbre a los lectores o, incluso, propiciando que se eleven los niveles de aburrimiento por buscar los conceptos de aquellos términos.

Ante ello, es indispensable realizar, en la medida de lo posible, las diferencias que existen entre éstos y, asimismo, la cercanía del uno con el otro: lo cual no implica una igualdad propiamente dicha, por cierto.

Por un lado, la racionalidad debe ser concebida como un criterio absoluto u objetivo: ésta se encuentra entrelazada a las acciones de conceptualizar algo, poderlo juzgar, quizás ordenarlo o, incluso, formar nuevos pensamientos: ello, obviamente, por ser algo nato del ser humano (la finalidad de la valoración probatoria). Autores como Zaffaroni apuntan que, si el “discurso jurídico-penal fuese racional y el sistema penal operase conforme al mismo, el sistema penal sería legítimo”[14].

Incluso, señala que el concepto de racionalidad requiere de más claridad, por eso es que –a fin de brindar una mejor aproximación del mismo- debe plasmarse un criterio sencillo, cuya división verse en dos acepciones: la fundamentación antropológica, pues debe existir coherencia interna en el discurso de índole jurídico penal y la realización social aceptable o posible. Se necesita del valor verdad en cuanto a la eficacia social, toda vez que “el discurso jurídico penal sería racional si fuese coherente y verdadero”[15].

Mientras que la razonabilidad, por su parte, llega a ser la determinación de una postura en concreto, tanto de carácter científico o empírico: en ésta se busca llegar al consenso social sobre una determinada situación: “La razonabilidad, por su parte, va ser conceptualizada como (i) la determinación de una postura en concreto, pudiendo tener caracteres científicos o empíricos. Se dice que (ii) a través de ésta se busca llegar a la aquiescencia o consenso social sobre una determinada situación, teniendo en cuenta los principios de ubicuidad y de temporalidad”[16]. De allí que la racionalidad sea un fin, mientras que a razonabilidad es lo más aproximativo ha dicho fin.

Así pues, “el proceso que demanda una valoración probatoria debe ser el que cuente con respaldo de racionalidad, mientras que lo aceptable será, sin duda alguna, aquella valoración que llegue a la razonabilidad. Desde esa óptica, por tanto, no resulta osado afirmar que la valoración probatoria debe tener en cuenta los contextos sociales y temporales que configuran los factores primordiales de toda evolución social: de ahí que no suene poco mesurado apuntar que la racionalidad va a ser el propósito de valoración probatoria (lo demandado), mientras que la razonabilidad va a configurar lo más aproximativo a esta última (lo admisible)”[17].

-

La valoración probatoria que se exige en la actualidad

En primer lugar, la no exclusión de prueba alguna para la solución del caso. Esta exigencia está vinculada con la pertinencia de los medios probatorios que vendría a ser, en palabras de Wróblewski, “aquellos hechos que tienen una importancia esencial para la decisión judicial (…), es decir, aquellos hechos respecto de los que la prueba de su existencia influye de forma importante en el contenido de la decisión judicial”[18].

Para sustentar la relevancia de los medios probatorios, se necesita sostener dos cuestiones: (i) cuál será la información que me va brindar ese medio probatorio, de ser actuado; vale decir, verificar qué información se puede extraer de un medio de prueba, y; (ii) si, realmente, esa información va tener alguna relación con el punto controvertido de la Litis. A razón de ello es que se va poder hablar de dos acepciones de relevancia: la jurídica y la fáctica[19].

Tal descripción responde a la selección de determinadas normas y a la presentación de hechos. Sin embargo, no siempre dicha selección de aquellas normas, dentro de las cuales se va a fijar la relevancia del hecho, configura una suerte de aspecto controvertido, toda vez que una parte puede sostener la aplicación de una disposición legal y otra parte, por el contrario, discutir qué norma debe ser aplicada en un caso concreto.

Entonces, llega ser esencial el poder fijar los puntos controvertidos, teniendo en cuenta que en la actualidad no se da mucha importancia a ese tema. De ahí que tenga lógica que los medios de prueba sean admitidos y actuados luego de que los puntos controvertidos lleguen ser fijados.

En consecuencia, es claro que será los puntos controvertidos la vértebra donde surge la argumentación jurídica y, por ende, la valoración racional de la prueba. Lo cual prueba, sin vacilación alguna, que no resulta poco sensato precisar: no existe argumentación sin problema.

La primera se configura, cuando el medio de prueba acredite un hecho principal, es decir, un hecho particular que subsumido pueda encontrarse en una norma jurídica aplicable (hecho principal), claro ejemplo de ello es cuando un testigo señala haber presenciado la muerte de una persona.

Mientras que un hecho particular que conjuntamente con otros hechos puede conllevar a dar por probado un hecho de índole principal (hechos secundarios), por ejemplo: la testimonial respecto de la enemistad entre “E” y “F”, y la amenaza que en algún momento pudo señalar “E” contra “F”. Así las cosas, lo que se va demostrar en esta primera clase de relevancia va ser la que se encuentra optimizada o relacionada con normas jurídicas aplicables a cada caso.

En segundo lugar, su valoración de forma individual y conjunta de los medios probatorios. Hay que tener en cuenta que si la verdad llega a ser de carácter aproximativo (no verdad histórica), lo importante sería, sin lugar a duda, que se encuentren todos los medios probatorios, porque la fiabilidad o el valor final del medio probatorio se dan, necesariamente, en su valoración conjunta, ello claro está, sin dejar de valorar una por una ex ante[20].

De no ser así, “el derecho a la prueba se vería burlado si los medios probatorios admitidos y actuados son dejados de lado al momento de su valoración conjunta”[21]. Por tanto: “todas las pruebas admitidas y actuadas deben ser valoradas; en caso contrario es claro que la probabilidad de acierto en la decisión puede verse seriamente afectada”[22].

Ante tal panorama es que resulta necesario dejar de lado el criterio esgrimido sobre la prueba sobreabundante, de ahí que venga a la mente pensar que el juez pueda decir con sus acciones: ya no se debe presentar prueba sobre este punto, pues ya se tiene muchas (definitivamente ello no debe suscitarse).

Es así que se debe abolir dicha concepción, porque mientras existan mayores datos probatorios sobre un determinado hecho, su probabilidad de veracidad va escalar de niveles; esto es: aumentará y, por lógica, aproximará más a la verdad, lo cual no quiere decir que se deba omitir una valoración individual como se aprecia en el art. 393.2 del Código Procesal Penal de 2004, cuyo tenor es: “El juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás”[23].

Así pues, y en la misma vertiente, Salinas Solís y Malaver Silva apuntan que “el objetivo es que, en la etapa de valoración conjunta de las pruebas, el juez no haga uso de lo que en doctrina se conoce con el nombre de decisionismo judicial o subjetivismo del juez.

Vale decir, no exprese razones por las cuales haya preferido una prueba en perjuicio de otra mediante las máximas de la experiencia; por el contrario, deberá valorar en forma individual cada una de las pruebas, y luego procederá a valorarlas en forma conjunta. El sistema de libre valoración de la prueba, no quiere decir que el juez se guíe de sus sentimientos, sino de razones aceptables”[24].

En tercer lugar, el rescate a su fiabilidad y valor de aquellos medios. Es de índole necesaria preguntarse: ¿El medio probatorio es auténtico?, ¿Es creíble?, ¿Es válido?, ¿Es objetivo? O si ¿El dato probatorio ha sido extraído de forma racional? Estas cuestiones hay que tenerlas siempre en cuenta, ello en virtud de que se suele omitir dichos criterios que podrían traer, en cierto modo, complicaciones en la valoración de la prueba.

Desde un primer panorama, para que se logre la existencia de la fiabilidad de la prueba, debe darse dos acepciones convencionales: (i) la admisión de los datos probatorios; es decir, aquellos datos de carácter formal de los medios probatorios (formalidades estipuladas en los cuerpos normativos), y; (ii) la valoración de esos datos que vendría a ser, en buena medida, el contenido de los hechos percibidos, hechos interpretados y hechos generales (el proceso analítico del juez a fin de obtener información necesaria, como se ha precisado líneas arriba).

En lo que atañe a la quaestio facti, para evidenciar una fiabilidad del razonamiento del dato probatorio extraído, se debe aplicar los siguientes subtest:

- Falso juicio de existencia, cuando se prueba un hecho que carece de acreditación.

- Falso juicio de identidad, al momento de recortar o adicionar la expresión fáctica del material probatorio.

- Falso raciocinio, cuando no se acata los postulados que configuran la sana crítica, vale decir: ciencia, lógica y máximas de la experiencia[25].

Y, finalmente, en lo referente a la quaestio iure, se debe tener presente las evidencias de los errores de Derecho: (i) falso juicio de legalidad, y; (ii) falso juicio de convicción. En el falso juicio de legalidad, el juez puede contravenir con su actuación el debido proceso, como la práctica o incorporación de material probatorio. Mientras que, en el falso juicio de convicción, el magistrado, aun cuando el material probatorio haya sido actuado de forma legal, se llega a desconocer el valor pre-fijado en la ley[26].

Y, finalmente, que las inferencias de la valoración deban ser formuladas a partir de la ciencia, la lógica y las máximas de la experiencia. No obstante, a fin de delimitar el tema materia de investigación, la presente redacción va estar enfocada, exclusivamente, a las máximas de la experiencia. Veámoslo:

IV. Definición de las máximas de la experiencia

Desde el enfoque doctrinario se las denominó, en su momento, como aquellas “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia”[27]; aunque dichas inducciones debían contar con validez para los casos generales, independientemente de que hayan surgido de casos específicos.

Así también, se las definió como ideas “extraídas de su patrimonio intelectual (del juez) y de la conciencia pública”[28]. Llegando a ser calificadas como las “normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie”[29].

La jurisprudencia nacional, por su parte, apunta que “la máxima de la experiencia nos dice que determinado hecho, actitud o fenómeno se puede manifestar de determinada forma debido a la constante y reiterada observación del acontecer común por la repetición uniforme de ciertos acontecimientos de accionar humano”[30]. Configurándose como “el conjunto de juicios fundados sobre la observación de lo que ocurre comúnmente y que pueden formularse en abstracto por toda persona de nivel mental medio”[31].

En buena cuenta, “las máximas de la experiencia, van a ser conceptualizadas como el resultado de la percepción humana (óptica psicologista) de las relaciones existentes entre premisas y conclusiones que se ejecutan a través de un proceso de abstracción (relación inferencial), llegando a crear una regla o patrón que aspira a la generalización, cuya base se sostiene en el principio id quod plerumque accidit (lo que ocurre con más frecuencia, lo que suele ocurrir).

En definitiva, éstas van a configurar el análisis empírico sensorial, con autosuficiencia del objeto probatorio y autodeterminación casuística, cuya validez general es contrastable”[32].

V. Elementos de las máximas de la experiencia

-

Base empírica sensorial

Este aspecto engloba la inmediatez del conocimiento perceptivo, la observación, incluso, la impresión que tiene el juez al instante de la valoración probatoria[33]. Por lo visto, surge la necesidad de orientarnos al aspecto psicológico del juez, pues, al momento en que el magistrado escoge los hechos, su acción se encontrará subsumida en un modelo mental, generándose, de ese modo, una hipótesis que le parezca meritoria en virtud de su experiencia individual[34].

Ciertamente, la percepción fue considerada, en su momento, como un proceso esencial de las actividades mentales, por ello es que tuvo respaldo suficiente el movimiento Gestalt[35],toda vez que éste enfocó su estudio a las reglas de la organización visual, donde se ubica:

- La sensación, como el análisis que se origina en los receptores sensoriales, culminando con la unificación o integración de los datos adquiridos en el cerebro de las personas.

- La percepción, cuyo procedimiento se caracteriza por la construcción de las imágenes, ideas, representaciones o pensamientos a partir de las diversas experiencias de las personas.

Por ello, resulta necesario abordar grosso modo dichas actividades:

A través de la sensación, se subsumen aspectos relevantes como la relación de la energía que nos rodea con la experiencia psicológica; es decir, la correspondencia o vínculo entre la intensidad del estímulo y la magnitud de la sensación: es lo que experimenta los órganos sensoriales del ser humano[36].

La percepción, entre tanto, configura la forma en que el organismo humano estructura aquellos sentimientos experimentados por medio de la sensación, esto es: aquel reconocimiento de sensaciones y experiencias pasadas de las personas. Lo dicho hasta aquí se puede condensar, por tanto, en el estudio de la Psicofísica: aquella actividad que relaciona los aspectos físicos del mundo con la percepción del ser humano.

A pesar de lo mencionado, no obstante, somos de la idea que la Psicofísica que realiza el juez va a resultar ser un elemento, en cierta medida, concatenado con la concepción intuitiva e irracional de la valoración probatoria, toda vez que el magistrado va reflejar su experiencia individual y psicológica cuando percibe los aspectos sensoriales al momento de valorar un medio de prueba.

De manera que tiene suficiente soporte lo afirmado por Gascón Abellán cuando explica que “la persuasión de un sujeto sobre algo es un estado psicológico y nada más; de otro, porque la persuasión podrá fundarse sobre cualquier cosa que haya influido en la formación de ese estado psicológico, y no necesariamente en la producción de pruebas”[37].

-

Autosuficiencia al objeto probatorio

Las máximas de la experiencia se encuentran desligadas al proceso. Hay autores, como Parra Quijano, que apunten que éstas se pueden ubicar en el sentido común del hombre. Entonces, al referirnos que uno de sus elementos es la independencia de ésta con el mundo, es aludir a un contexto pequeño, esto es, al de la propia persona (juez).

Experiencia individual que se encuentra englobada por grados ambiguos, ya que ningún ser humano es perfecto. Aspectos característicos que apelan a las creencias sociales y patrones socioculturales que puede adquirir una persona, esto es, a puras conjeturas[38].

Ante esto, envuelve sensatez la afirmación de que “nuestra observación del mundo está mediatizada por la experiencia previa, por nuestros conocimientos anteriores, el saber científico del momento, etc.”[39].

Las máximas de la experiencia, al configurar un estado o condición que le permite basarse por sí misma (autosuficiencia), siempre ocasionarán una presunción o engreimiento de su relevancia en el análisis probatorio porque una herramienta de valoración que se encuentra en el conocimiento interno estará, de por sí, alejada del material probatorio que viene a ser el quid del asunto.

Por esta afirmación, es relevante señalar que el conocimiento del juez es mutable según sus experiencias (ámbito social, personal o profesional), textuales (información de libros o demás documentos) o, incluso, conforme a distorsiones socioculturales (conocimientos recepcionados según su propio ser) que son propensas a los heurísticos de afecto, como bien señala Kahneman: “las personas hacen juicios y toman decisiones consultando sus emociones (…) la gente forma opiniones y hace elecciones que expresan directamente sus sentimientos y su tendencia básica a buscar o evitar algo”[40].

Así las cosas, hay que tener en claro que no puede ser subsumido -de manera igualitaria- las vivencias de una persona (experiencia individual) en contrastación con una cantidad o grupo de individuos (experiencia colectiva), pues, queda claro que cada ser conforma una esfera de conocimiento adquirido por su propia formación y roce sociocultural, por tanto, esta concepción se encuentra más cercana a los estereotipos y prejuicios del juez (pensamiento autístico).

-

Autodeterminación casuística

Éstas derivan de los casos particulares de cuya observación se ha inducido. Paulatinamente se van configurando en cada situación, porque cada carácter independiente conlleva o contribuye a la formación de otros caracteres independientes.

Justamente, por dicho discernimiento se ha venido esbozando que “en virtud de la experiencia es posible empatizar y atribuir intenciones a quienes se encuentren en situaciones equiparables a las vividas por otros integrantes del grupo. Sabemos que las personas se comportan regularmente de cierta manera y que siguen un conjunto de patrones que podemos llamar genéricamente como cultura. Así, frente a un comportamiento diferente al acostumbrado, el cambio debe explicarse dentro de la cultura para estar justificado. En este sentido, las ME permiten justificar por qué la acción de una persona es o no extraña sorpresiva, irrazonable o contraria al sentido común”[41].

Por más que se sostenga que las máximas de la experiencia permiten justificar la acción de una o de varias personas, producto de los antecedentes de casos similares; sin embargo, somos de la idea que debe existir –siempre- una suerte de escala de medida entre los casos antecesores con los actuales: de no ser así, se estaría dejando de lado el principio de temporalidad, dado que con el trascurrir del tiempo se forman casos o situaciones de diversas índoles que a futuro contribuyen a la formación de otras más, pero no siempre en la misma o exacta vertiente.

Por ello es pertinente apuntar lo acotado por MacCormick: “para que un determinado acto sea correcto porque en una situación existe una determinada propiedad o conjunto de propiedades, tiene que ser también correcto básicamente el mismo acto en todas las situaciones en que básicamente la misma propiedad o propiedades estén presentes. Esto está sujeto a la excepción de que pueden presentarse propiedades relevantes adicionales que alteren el resultado correcto, pero la excepción es válida sólo si a su vez tiene el mismo carácter universal. Tenemos que estar frente a algún conjunto adicional de relaciones tal que éste a su vez, de repetirse, sería tomado como justificación de la misma excepción en un caso futuro similar”[42].

Es imprescindible señalar, en efecto, que las situaciones antecesoras a un caso en concreto deben compartir las mismas situaciones, pues recién, así, se va poder respaldar que “una decisión solo pueda considerarse justificada cuando se base en una regla que pueda ser aplicable a otra situación que comporta las mismas propiedades relevantes[43].

Ante esto, es lógico pensar y exigir que las situaciones pasadas cumplan un papel importante en la decisión judicial, toda vez que pueden “servir como argumento a favor de la solución que se defiende, o en su caso, como barrera que impide que una decisión pueda considerarse como justificada”[44].

-

Validez general

Las máximas de la experiencia pretenden tener validez para nuevos casos. En vista de que se toman las concepciones esgrimidas en otros acontecimientos para luego poderlos, de una u otra manera, plasmarlos al caso actual, ello en virtud de que el juzgador necesita de corroboración judicial realizada –a priori- de su actuación personal.

A razón de esto, surge la necesidad de tener como base inicial, aquellos antecedentes que versaron sus argumentos a una causa de similar actuación que se maneja al momento de aplicar la valoración y motivación de la prueba penal, pues “la interpretación de la experiencia pasa por considerar que si uno quiere extraer lecciones del pasado y anticipar repeticiones en el futuro debiera agregarse una cláusula de la forma por lo demás todo igual”[45].

Este elemento no se refiere a un caso en particular (perspectiva singular); por el contrario, es más amplio (perspectiva plural), pues estas apreciaciones tienen sus orígenes en otros casos y no, necesariamente, en uno. De no ser así, se debe considerar que este criterio de singularidad configura una suerte de cercanía a los prejuicios porque si es singular, indudablemente, no configura una noción válida y suficiente que coadyuve a la correcta valoración.

Por consiguiente, resulta lógico lo apuntado por Frister: “en la valoración de la prueba del juicio oral también se da la capacidad de apreciación intuitiva en este sentido. Por regla general, todo lego -y con más razón un juez experimentado- ya tiene una opinión, p. ej., acerca del contenido de verdad de las declaraciones de los testigos, antes de hacer una reflexión conceptual sobre su credibilidad. Esto se explica en que el método empleado en el proceso para constatar los hechos, consistente en deducir hechos diferentes a partir de los hechos observados por sí mismo, es ejercitado en su estructura básica por toda persona desde pequeña. Dado que, en todo caso, en la sociedad actual los hechos observados por uno mismo no otorgan por sí solos una orientación suficiente acerca del mundo, el hombre depende existencialmente de la deducción de conocimientos sobre otros hechos a partir de lo que le informan otras personas, o de otros indicios. En esa medida, toda persona adulta dispone, para constatar una situación de hecho, de un trasfondo empírico -cuya amplitud varía según las experiencias de la vida-”[46].

Este aspecto de generalidad puede concatenarse con los caracteres espurios. Por eso es que, a tenor de Taruffo, “en la mayor parte de los casos, sin embargo, las generalizaciones carecen de fundamentos estadísticos confiables y se basan únicamente en sentido común. En otras palabras, se trata de generalizaciones espurias, en tanto se fundan, como se ha dicho eficazmente, en “fireside inductions”, esto es, en inducciones carentes de fundamento empírico, que se formulan en tertulias junto a la chimenea”[47].

-

Contrastabilidad

Debido a que las máximas de la experiencia pueden ser sometidas a verificaciones, vale decir, a ensayos o comprobaciones. Ahí ejerce un rol importante el principio de perceptibilidad sensorial, toda vez que se utilizan los sentidos del individuo y los conocimientos básicos adquiridos en el trascurso de la formación humana social para servir como componente en la valoración de la prueba.

Razones por las cuales es que se ha manifestado que “la comprensión de las bases biológicas de la conciencia y los procesos mentales, mediante los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos, es condición para el ejercicio justo de la función judicial”[48].

Por todo ello, éstas -al ser contrastables- han de permitir que el juez adquiera los conocimientos a través de la percepción, lo cual acarrea, sin lugar a duda, un hecho psicológico que se manifiesta en la adquisición de hechos externos, como los acontecimientos que el magistrado ha venido, paulatinamente, acumulando en su experiencia individual o conocimiento privado.

De ese modo, se anota que las máximas de la experiencia tienen dicha característica debido a que “los sujetos procesales y el juez deben conocer los procesos psicológicos, tales como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el aprendizaje, ya que de este conocimiento dependerá la apreciación del testimonio y, además, dependerá la técnica del interrogatorio y, con ésta, el control efectivo que se ejerza acerca de la verdad en lo declarado por el testigo”[49].

Aunque, no obstante, dicha consideración es propensa a repercutir de forma no idónea en la valoración probatoria y justificación racional de la misma, pues el hecho de que las máximas de experiencia conlleven un carácter de contrastabilidad, van a propiciar, de algún modo, que en esta actividad se llegue al pretexto del no razonamiento (criterio facilista del juez). Además, porque este criterio suele ser asociado con la “percepción de aquellos elementos prosódicos (no verbales: como el nerviosismo, el aplomo, el azoramiento, el llanto, las muecas, el movimiento de las manos etcétera)”[50].

Al interior de tal marco, es sensato afirmar que “semejantes datos, de naturaleza ambigua, no son en sí mismos aptos para fundamentar una convicción racional en quien, como el juez, ni es especialista en psicología del testimonio ni dispone de los antecedentes del declarante”[51] y mucho menos, si no se llega a realizar una diferenciación entre experiencia individual, conocimiento privado, experiencia colectiva y experiencia pública.

En fin, esto demuestra, indudablemente, que la falta de parámetros dogmáticos de las máximas de la experiencia va a propiciar la incorrecta valoración probatoria.

VI. Características de las máximas de la experiencia – VIFAGO

-

Vaguedad

es un concepto poco determinado que cada juez debe precisar, ya que éste tiene que enviar a la superficie las máximas que avalan su decisión, ello a fin de que se pueda controlar la posible intervención de la arbitrariedad. Desde ese panorama, es de precisar que esta característica conlleva a que las máximas de la experiencia se encuentren carentes de fundamentos para apuntar que algo es, necesariamente, objetivo, toda vez que no sobrepasan una valla fidedigna como “valoraciones morales y prejuicios, refranes extraídos de la sabiduría popular y residuos incontrolados de recuerdos escolares, ideas por los más media y vulgarizaciones científicas de todo género”[52].

De ahí que puedan ser propensas o susceptibles a configurar generalizaciones espurias, posición que da valor a lo apuntado por Ferrer Beltrán: “una generalización espuria es aquella que no tiene base empírica, pudiendo ser un prejuicio, por ejemplo. Una generalización no espuria es aquella que dispone de base empírica, aunque no sea una generalización universal. Sostener que los perros pit bull son agresivos tiene base empírica, aunque no todos los perros pit bull sean agresivos (y aunque no lo sean siquiera la mayoría). Con ello se quiere indicar que el porcentaje de perros pit bull que son agresivos es mayor que el porcentaje de los perros de otras razas que no lo son. No toda generalización es una frecuencia estadística, pero toda frecuencia estadística es una generalización”[53].

-

Inciertas

No obstante a que la certeza judicial no llega a configurar un estándar probatorio, porque “ningún razonamiento inductivo puede justificar racionalmente conclusiones ciertas”[54]; en el actual proceso, precisamente en el juicio oral, se llega exigir ésta.

En consonancia a ello, hay que tener en cuenta que para poder destruir la presunción de inocencia, mejor conocida como la “directriz que prohíbe tratar o presentar al imputado como culpable, mientras no exista una sentencia condenatoria firme que declare su responsabilidad, en base a prueba válida, legítimamente obtenida y suficiente”[55], debe existir certeza judicial; vale decir: la –supuesta- prueba conducente y útil que permita fundar un juicio de probabilidad que vincula, directamente, a la prueba con el hecho presuntamente delictivo.

Sin embargo, por el contrario, debido a su contenido general y a su imprecisión, las máximas de la experiencia serán inciertas y propensas a no generar una certeza judicial; por consiguiente, al adherirse máximas de la experiencia en la valoración probatoria, en uno u otro sentido, la decisión judicial se declina a una de carácter aleatoria, aventurada o arriesgada[56].

Debiendo tenerse en cuenta que el carácter incierto de éstas va en consonancia a la existencia de relaciones vivenciales; por tanto, generan que las personas puedan enaltecer, embellecer a otras personas, propiciando, así, un criterio de exageración o, también, de desmedro.

Por esas consideraciones, llega a ser razonable lo apuntado por Frister, al momento de conjugar la certeza personal con la valoración de las pruebas, dado que aquella certeza “es el resultado de un proceso intuitivo de conocimiento ya cuando se basa por completo o en parte en percepciones y experiencias del juez, de las cuales él mismo no tiene un concepto formado”[57].

Sobre todo, al tener en consideración el carácter incierto de las máximas de la experiencia, pues: “cuando una persona experimenta con la frecuencia suficiente un determinado acontecimiento, lo puede predecir con relativa seguridad, sin necesidad de que las percepciones y experiencias requeridas para esa predicción le resulten conceptualmente conocidas”[58].

-

Frecuentes

Esta característica garantiza su aceptabilidad, al ser una costumbre o actividad que se ejecuta con regularidad, pero dificulta su aplicación, al ser difícil de concretizarlas: su base empírica a veces carece de suficiencia.

Las máximas de la experiencia no, solamente, evidencian una simple, acostumbrada, corriente y habitual contrastación que todas las personas pueden realizar sobre algo en el entorno común, sino que pueden ser encontradas, también, en amplios criterios de especialización de una determinada materia: V.gr., es común que las personas que exponen mejor las matemáticas puedan ser aquellas que las entiendan mejor.

-

Alterables

Como las experiencias son dinámicas, también las máximas evolucionan. El criterio de ubicuidad y temporalidad, nuevamente, aplica su importancia en esta característica, a causa de que la versatilidad de cada máxima depende de la práctica social emitida en un determinado contexto y, asimismo, del proceso temporal de cada situación. De ahí que no resulte poco sensato sostener que éstas son propensas a su variabilidad.

Así pues, las máximas de la experiencia van a configurar los conocimientos privados y públicos aceptados como razonables en las experiencias colectivas, excluyendo, por tanto, a las experiencias individuales, ya que estas últimas carecen de criterios de aceptación generalizada.

-

Graduables

Son nociones que tienen escala o una suerte de barómetro de intensidades. Esta característica “alude a un tipo de estructuración en el que caben distintos valores derivados de juicios objetivos o subjetivos representados mediante segmentaciones arbitrarias dentro de un continuo sustancial y recubiertos por unidades discretas que mantienen relaciones de equipolencia”[59].

No todas las máximas están dotadas de la misma eficacia explicativa. Existen escalas, esto es, una suerte de gradualidad cualitativa y quizás, cuantitativa: V.gr., las máximas de índole técnica, universal, común y contingente.

-

Oficiosas

El juez tiene la facultad de aplicarlas sin que exista traba alguna. Dicha actividad se da cuando el juzgador exhorta a una persona la obtención de las máximas de la experiencia, como se puede apreciar al momento de pedir el análisis especializado de un hecho que permita averiguar las cualidades físicas, químicas o psíquicas de una determinada situación: V.gr., requerir una prueba científica de algún perito especializado en balística.

VII. Clasificación de las máximas de la experiencia – TUCC

-

Técnicas

Está fuera del alcance del común de las personas, ya que se necesita de personas que tengan el conocimiento preciso del caso (V.gr., el peritaje técnico). Po ello es que éstas “no las pueden proporcionar al tribunal las partes, por sí mismas, porque, de ordinario, carecen de ella”[60]. Por ello es que éstas necesitan ser ensayadas, probadas, examinadas o estudiadas en un determinado campo científico, artístico o técnico[61].

-

Universales

Son aquellas leyes que no admiten excepción. Se verifican en cualquier lugar: V.gr., leyes de la Física. En la actualidad, se anota que dicha verificación amplia o, si se quiere denominar, generalizadora, debe ser considerada como probable. Eso quiere decir que no se deben llegar a extremos de pensar que esas inducciones propician resultados fidedignos[62], pues, para ser consideradas fiables, aquellas propagaciones o generalizaciones, deben acarrear valores de índole universal (leyes universales); vale decir: que sean verificables siempre y en toda situación.

-

Comunes

se direccionan a la experiencia colectiva o pública de cualquier persona de un nivel cultural medio (V.gr., el autor de un robo en vivienda, ingreso sin forzar ningún acceso, probablemente habrá sido alguna persona de la casa que le facilito dicho ingreso), característica tal deriva de la formación de la cultura humana, siendo reglas de la vida percibidas por la observación de los usos y acontecimientos cotidianos que emiten los hombres dentro de una sociedad.

-

Contingentes

Son leyes que sí admiten excepción. Se verifican normalmente, pero en algunos supuestos pueden quedar exceptuadas (V.gr., el hecho de mentir conlleva al sonrojo del rostro, pero no siempre se verifica tal relación), por ello es que muchas veces surgen los estereotipos, vale decir, aquella “inferencia inspirada en la asignación de una persona a una categoría determinada”[63], y; así también, el prejuicio, denominado por Allport como “un sentimiento, favorable o desfavorable, con respecto a una persona o cosa, anterior a una experiencia real o no basada en ella”[64].

VIII. Las máximas de la experiencia y la justificación judicial

Se debe tener presente que justificar una valoración probatoria es la parte más difícil de una sentencia. Actualmente, la perspectiva de que las máximas de la experiencia “permiten justificar por qué la acción de una persona es o no extraña, sorpresiva, irrazonable o contraria al sentido común”[65], se han convertido en resonante.

Si bien en líneas precedentes se han podido plasmar las definiciones clásicas, las características, los elementos y la clasificación de las máximas de la experiencia; sin embargo, aún existen diversos contextos que permiten argüir que éstas se están aproximando, paulatinamente, a ser criterios distorsionados –si ya no lo son, claro está-, todo esto porque no se ha considerado aplicar las disimilitudes entre los conocimientos y las experiencias adquiridas en los diversos entornos de la vida.

Visto ello así, surge la necesidad, en principio, de abordar grosso modo las diferencias entre el conocimiento y la experiencia, en vista de que el primero es la experiencia válida, dotada de certeza que permite resolver un determinado problema, siendo susceptible, incluso, de ser trasmitido de una persona a otra.

La experiencia, entre tanto, tiene a la práctica como un plus adicional sobre el conocimiento; de ahí la célebre frase: el diablo sabe más por viejo que por diablo. La experiencia, por tanto, nos dirá cómo hacerlo, a diferencia del conocimiento que nos dirá qué hacer; por ello es que la primera se convierte en el segundo.

Este criterio, como es fácil de apreciar, se puede mostrar claramente en el siguiente ejemplo: en la mayor parte del mundo, se tiene la experiencia de que el Sol sale cada día por el este y se oculta por el oeste; mientras que en las regiones situadas en los polos terrestres se tiene la experiencia que éste –en fechas específicas- se mueve en forma circular.

Dicho ejemplo pone en alcance la adquisición de dos experiencias y un conocimiento: la primera experiencia es que el Sol sale y se oculta; la segunda es que éste se mueve en forma circular; mientras que el conocimiento va concluir que el Sol es fijo, pues no sale y, mucho menos, se guarda; sino, por el contrario: la única que rota es la tierra.

Finalmente, es mesurado realizar una suerte de esquematización de las experiencias y conocimientos. Examinémosla:

Las experiencias individuales (EI) son las directas participaciones perceptuales de un evento, las adquisiciones de conocimientos por parte de una persona, aquellas prácticas que ejecuta ésta sobre determinados hechos para poder descubrir algo por uno mismo. Éstas van encontrarse plasmadas en cada persona, toda vez que su radio de alcance es de carácter singular (se engloba en un ser).

De allí que se puedan poner como ejemplo a las experiencias individuales que tienen los abogados penalistas al momento de litigar o investigar un determinado tema académico.

Por su parte, las experiencias colectivas (EC) configuran los factores externos que se creen que es, obviamente, según las creencias y apreciaciones de cada comunidad. Éstas configuran el nexo que conlleva al conocimiento colectivo, por ello es que se las llegan a denominar como aquellas creencias o apreciaciones que toman más tiempo que adquirir un conocimiento. V.gr.: antes los Incas creían que el Sol era su Dios; aunque, más tarde por las experiencias de otros se determinó que ello no es así.

En consecuencia, consideramos que las máximas de la experiencia propician que sus directrices sean pautas o tópicos de alcance plural, pues la fuente de información alcanzada se sitúa más allá del cincuenta por ciento de una determinada comunidad, por colocar, simplemente, una suerte de barómetro.

Esta clase de experiencia ha sido otorgada a un grupo reducido de personas, pues es lógico sostener que las experiencias adquiridas por los grupos reducidos de personas no van a proveer el mismo aprendizaje a un grupo que cuenten con más de estas (grupo amplio de personas). V.gr.: ser atacado por lobos feroces; sobrevivir a la caída de un avión en alta mar o; incluso, ser una de las pocas personas que han podido resistir altos niveles de energía eléctrica en sus cuerpos.

De eso modo, dichas situaciones, al ser poco convencionales, permiten adquirir experiencias y aprendizajes distintos a los que puedan adquirir el resto de personas. Estas experiencias, sin reproche alguno, van a coadyuvar a la reproducción de vivencias en condiciones más o menos iguales, por decirlo así; aunque, claro está, deben darse ante idóneas razones[66] que faciliten saber que, ante otros individuos, estas actividades van a suscitarse de forma similar o, inclusive, igual.

Desde otra vertiente, el conocimiento privado (CPR) es la actividad que permite ir más allá de la experiencia individual (V.gr., una persona estudia algunos libros de determinados autores, para especializarse en una rama del Derecho que, por cierto, va ser asimilada de forma distinta a la de los demás); asimismo, éste es de propiedad privada, aunque, si se quiere, se puede hacer público (de ahí la frase célebre: muchos dejan huella, pocos hacen camino).

El conocimiento público (CPU), por su lado, va ser la experiencia colectiva mejor justificada y adoptada (V.gr., la Ley de la gravedad); así también, éste puede derivar del conocimiento privado, obviamente, si este último se pretende difundir o hacer público (V.gr., un libro de Literatura que ha publicado una persona acreedora del premio nobel). De ahí esta clasificación pueda ser más cercana a las máximas de la experiencia universales.

No obstante a lo expuesto, cabe cuestionarse ¿Por qué la experiencia colectiva no puede ser agotada en los casos singulares?, ¿Por qué el conocimiento público no permite justificar el uso de las generalizaciones en caso de debate? Como también, saber –por lo menos, pretender aproximarse- ¿Cuál es la valla qué debe superar una experiencia colectiva para ser considerada como una máxima de la experiencia? o ¿Por qué toda generalización no debe ser debatible?

Y, finalmente ¿Si existen máximas de la experiencia, podrán existir mínimas de la experiencia? Sin lugar a duda, somos de la idea que estas cuestiones van a ser propensas de debate doctrinario hoy, mañana y siempre.

IX. Colofón

En la medida de lo posible, en este trabajo se ha expuesto los aspectos sustanciales –los pro y contra- sobre la valoración racional de la prueba penal y, por ende, su justificación al momento de utilizar las máximas de la experiencia, muchas veces “citadas genéricamente a mayor abundamiento, como una especie de cláusula de estilo que obvia cualquier otro razonamiento”[67].

Más aún si el juez es propenso a “formar generalizaciones, conceptos, categorías, cuyo contenido representa una simplificación excesiva de su mundo de experiencias. Sus categorías racionales se atienen a la experiencia directa, pero puede también formar con la misma facilidad categorías irracionales”[68].

De ahí que no suene poco mesurado sostener que esta actividad tenga gran concatenación con la argumentación jurídica que viene siendo acogida, hoy por hoy, con mayor rigor en el ámbito del Derecho, sobre todo porque ésta “debe ser capaz de ofrecer una orientación útil en las tareas de producir, interpretar y aplicar el Derecho”[69].

X. Bibliografía

- ABEL LLUCH, Xavier (2012). Derecho Probatorio. Barcelona: Bosch.

- ALEJOS TORIBIO, Eduardo (2016). La valoración racional de la prueba penal. Importancia de las máximas de la experiencia. Bogotá: UniAcademia / Leyer editores.

- ALLPORT, Gordon W. (1955). La naturaleza del prejuicio. Traducida por Ricardo Malfé (3ra). Buenos Aires: EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires.

- AlSINA, Hugo (1961). Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial (tomo III, 21ra ). Buenos Aires: Editorial Ediar.

- ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel (2015). Las razones del Derecho. Teorías de la Argumentación jurídica (3ra). Lima: Palestra Editores.

- BROWN, Guillermo (2002). Límites a la Valoración de la Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires: Nova Tesis.

- CALAMANDREI, Piero (1961). Estudios sobre el proceso civil. Buenos Aires: Bibliográfica Argentina.

- CARNELUTTI, Francesco (1955). La prueba civil. Traducción de Nieto Alcalá Zamora y Castillo. Buenos Aires: Arayú.

- CARNELUTTI, Francesco (2002). Lecciones sobre el proceso penal. (vol. I). Buenos Aires: Librería El foro.

- CARRARA, Francesco (1957). Programa de Derecho criminal (volumen II). Bogotá: Temis.

- CASTILLO ALVA, José Luis (2013). La motivación de la valoración de la prueba en materia penal. Lima: Grijley.

- CHAIA, RUBÉN (2010). La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Hammurabi.

- COLOMA CORREA, Rodrigo y AGÜERO SAN JUAN, Claudio (2014). Lógica, ciencia y experiencia en la valoración de la prueba. En: Revista Chilena de Derecho. http://www.scielo.cl/pdf/rchilder/v41n2/art11.pdf

- COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio (2003). La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Corte Suprema de Chile. Corte de Apelaciones. Sentencia de reemplazo de resolución Rol nº 12514-2013.

- Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente. Recurso de Nulidad 902-2012 (M.P. Josue Pariona Pastrana; Enero 21 de 2013).

- COUTURE, Eduardo (1959). Fundamentos de Derecho Procesal Civil (3ra). Buenos Aires: Depalma.

- DE MIRANDA VÁZQUEZ, Carlos (2013). Valoración de la prueba. La prueba indiciaria. Págs. 337-417. En: Estudios sobre Prueba Penal. Actos de investigación y medios de prueba en el proceso penal, diligencias de instrucción, entrada y registro, intervención de comunicaciones, valoración y revisión de la prueba en vía de recurso. X. Abel Lluch, y M. Richard González, dirs. (vol. III). Madrid: La Ley – Grupo Wolters Kluwer.

- DE SANTO, Víctor (1992). La prueba judicial. Teoría y práctica. Buenos Aires: Universidad.

- FENOCHIETTO, Carlos Eduardo (1996). El juez frente a la prueba. Págs. 39-46. En: La Prueba. Libro en memoria del profesor Santiago Sentís Melendo. A. Morello, coord. Avellaneda: Librería editora Platense.

- FERRER BELTRÁN, Jordi (2007). La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons.

- FONTES, F., y FONTES, A., I. (1994). Consideraciones teóricas sobre las leyes psicofísicas. En: Revista de Psicología General y Aplicada. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2385276

- FRISTER, Helmut (2011). La certeza personal como presupuesto de la condena en el proceso penal. En: InDret – Revista para el análisis del Derecho. http://www.indret.com/pdf/838.pdf

- GASCÓN ABELLÁn, Marina y García Figueroa, Alfonso (2003). La argumentación en el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Lima: Palestra.

- IGARTUA SALAVERRÍA, Juan (2009). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima: Palestra.

- KAHNEMAN, Daniel (2014). Pensar rápido, pensar despacio. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke (3ra). Barcelona: Eitorial Debolsillo.

- LABANDEIRA, Eduardo (1989). Las máximas de experiencia en los procesos canónicos. En: Revista Ius Canonicum. http://dadun.unav.edu/handle/10171/16237

- MACCORMICK, Neil (2009). Universales y particulares. En: Revista DOXA – Cuadernos de Filosofía del Derecho. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20368/1/DOXA_32_08.pdf

- MIDÓN, Marcelo (2007). Concepto de prueba, jerarquía y contenido del derecho a la prueba. Págs. 33-55. En: Tratado de la prueba. M. S. Midón, coord. Argentina: Librería de la Paz.

- MORALES MARÍN, Gustavo (2014). Ciencia de las pruebas penales. Sistema acusatorio. Bogotá: Ibáñez.

- NIEVA FENOLL, Jordi (2010). La valoración de la prueba. Madrid: Marcial Pons.

- ORÉ GUARDIA, Arsenio (2011). Principios del proceso penal. Lima: Reforma.

- PARRA QUIJANO, Jairo (2012). Razonamiento judicial en materia probatoria. En: Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3069/7.pdf

- SAN MARTÍN CASTRO, César (2015). Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales / Centro de altos estudios en ciencias jurídicas, políticas y sociales.

- STEIN, Friedrich (1999). El conocimiento privado del juez, traducción de Andrés de Oliva Santos. Bogotá: Temis.

- TARUFFO, Michele (2008). La prueba. Madrid: Marcial Pons.

- TARUFFO, Michele (2010). Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos. Madrid: Marcial Pons.

- WRÓBLEWSKI, Jerzy (2013). Sentido y hecho en el Derecho. Lima: Grijley.

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1998). En búsqueda de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Buenos Aires: Ediar.

- ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger (2013). La justificación racional de los hechos. Págs. 401-424. En: La argumentación jurídica en el Estado Constitucional. P., Grández Castro y F., Morales Luna, edits. Lima: Palestra.

- ZAVALETA RODRÍGUEZ, Roger (2014). La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica. Lima: Grijley.

* Este trabajo representa la sinopsis de uno de los temas abordados en la investigación jurídica titulada “La valoración racional de la prueba penal. La importancia de las máximas de la experiencia”: ubicada como finalista ganadora en el 1er Concurso Iberoamericano de Escritos Jurídicos, organizado por la corporación internacional UniAcademia y la editora jurídica Leyer (Colombia – 2016), que luego se convirtió en libro.

** Socio de Alejos Toribio & Abogados. Maestría con mención en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presidente de la comisión de Derecho penal en la Sociedad Peruana de Derecho – SPD. Director ejecutivo del portal jurídico LP – Pasión por el Derecho. Abogado asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal – INCIPP. Director del Instituto de Derecho Probatorio – DERPRO 360º. ORCID https://orcid.org/0000-0001-7985-2772.

[1] Nieva Fenoll, 2010, p. 34.

[2] Tal como se anota en el art. 158 del CPP.

[3] Abel Lluch, 2012, p. 463.

[4] San Martín Castro, 2015, p. 590.

[5] Nieva Fenoll, 2010, p. 33.

[6] Taruffo, 2008, p. 132; Chaia, 2010, p. 135.

[7] Nieva Fenoll, 2010, p. 33.

[8] El juez, al atender un proceso penal, tiene como objetivo determinar cuál ha sido la conducta desplegada por la persona a la que se le ha atribuido un hecho delictivo que pueda ser pasible de sanción penal: es ahí donde las pruebas juegan un rol importante, toda vez que coadyuvan a la decisión final. Así, es de recordar lo señalado por Carnelutti cuando asemejaba las pruebas a las llaves, indicando que mediante éstas los jueces tratan de abrir puertas de lo desconocido. Carnelutti, 2002, p. 290.

[9] Nieva Fenoll, 2010, p. 91.

[10] Ibíd., p. 91.

[11] Ibíd., p. 33.

[12] Colomer, 2003, p. 200.

[13] Hay muchos libros que cuentan con este título, inclusive.

[14] Zaffaroni, 1998, p. 20.

[15] Ibíd.

[16] Alejos Toribio, 2016, p. 52.

[17] Ibíd., p. 53.

[18] Wróblewski 2013, p. 236.

[19] Alejos Toribio, 2016, p. 56. No obstante, en esta clase de relevancia se va verificar algunos problemas, ello porque hay que tener en consideración que cada parte va seleccionar los hechos para luego poderlos ordenar y, finalmente, presentarlos y afirmarlos como ciertos (una verdad formal beneficiosa). Evidentemente, estos hechos van a servir para ex post poderlos subsumir en una norma jurídica, a fin de pretender derivar una consecuencia jurídica. En efecto, no solo se va a presentar los hechos, sino también calificarlos, ello a fin de buscar una solución para el problema de prueba (se propone una hipótesis).

[20] Zavaleta Rodríguez, 2013, p. 416. Por todo ello es que no hay que seguir la directriz del VII Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales -Permanente y Transitoria- del 2011, a través del cual se estableció el respeto por el principio de necesidad; es decir, sobre el rechazo que debe existir hacia las pruebas abundantes. Ahí surge la cuestión de querer saber lo que debe significar una prueba sobreabundante: o sea una prueba que pretende acreditar un hecho, ya se encontraría acreditado por otra prueba.

[21] Zavaleta Rodríguez, 2013, p. 416.

[22] Ibíd.

[23] De ahí que sea razonable lo apuntado por Miranda Estrampes: “El juez debe, en primer lugar, valorar individualmente todas las pruebas practicadas y, con posterioridad debe proceder a su valoración conjunta, cruzando e interrelacionando todos aquellos datos obtenidos de los diferentes medios de prueba practicados en el proceso. (…) Como se ha indicado con anterioridad, en su tarea justificatoria el juez no debe limitarse a valorar aquellas pruebas que avalen la hipótesis previamente seleccionada, sino que debe apreciar de forma sistemática todo el cuadro probatorio”. Miranda Estrampes, 2012, p. 175.

[24] Salinas Solís y Malaver Silva, 2009, pp. 77-78.

[25] Ver: Casación No.39926-Corte Suprema de Justicia- Sala Penal de Casación de Colombia del 27 de febrero del 2013. FJ.7.

[26] Ver: Casación No.39926-Corte Suprema de Justicia- Sala Penal de Casación de Colombia del 27 de febrero del 2013. FJ.7.

[27] Stein, 1999, p. 188.

[28] Calamandrei, 1961, p. 381.

[29] Couture, 1959, p. 192.

[30] Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sala Penal Permanente. Recurso de Nulidad No.902-2012 (M.P. Josue Pariona Pastrana; enero 21 de 2013).

[31] Corte Suprema de Chile. Corte de Apelaciones. Sentencia de reemplazo de resolución Rol nº 12514-2013.

[32] Alejos Toribio, 2016, pp. 61-62.

[33] Este elemento tiene como antecedente al artículo 317 de la Ley española de enjuiciamiento de 1885, cuyo tenor era: “Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos”.

[34] Nieva Fenoll, 2010, p. 9.

[35] Gestalt, significa en alemán: configuración, forma, figura (dependiente del contexto, claro está).

[36] Fontes y Fontes, 1994, p. 394.

[37] Gascón Abellán, 2003, p. 352.

[38] Parra Quijano, 2012, pp. 47-48.

[39] Ferrer Beltrán, 2007, p. 129.

[40] Kahneman, 2014, p. 186.

[41] Coloma, 2014, p. 690.

[42] MacCormick, 2009, p. 141.

[43] Zavaleta Rodríguez, 2014, p. 97.

[44] Ibíd.

[45] Coloma, 2014, p. 692.

[46] Frister, 2011, p. 8.

[47] Taruffo, 2010, p. 75.

[48] Morales, 2014, p. 31.

[49] Ibíd., pp. 31-32.

[50] Igartua Salaverría, 2009, p. 86.

[51] Ibíd., p. 87.

[52] Ibíd., p. 149.

[53] Ferrer Beltrán, 2007, p. 106.

[54] Ibíd., p. 144.

[55] Oré Guardia, 2011, p. 65.

[56] Ojo: al menos que esas máximas de la experiencia sean de carácter universal.

[57] Frister, 2011, p. 8.

[58] Ibíd.

[59] Ver: Estudios de Lingüística del español.

[60] De Miranda Vázquez, 2013, p. 370.

[61] Labandeira, 1989, p. 253.

[62] Castillo Alva, 2013, pp. 427-430.

[63] Brown, 2002, p. 101.

[64] Allport, 1955, p. 21.

[65] Coloma, 2014, p. 690.

[66] Atienza Rodríguez, 2015, pp. 332-333.

[67] Nieva, 2010, p. 211.

[68] Allport, 1955, p. 43.

[69] Atienza, 2015, p. 322.