Por: Eduardo Alejos Toribio***

I. Boceto

No puedo iniciar esta redacción, sin indicar que uno de los principales motivos para poner en marcha la confección de este pequeño trabajo surgió de la literatura universal. No es que sea simpatizante intenso de ésta; sin embargo, no puedo negar que ha sido difícil dejarla pasar siquiera por un momento, a tal punto que (recordando un poco a Raúl Peña Cabrera) se puede rememorar algunos contrastes referentes a la influencia que tuvo ésta, al incursionar en los miedos plasmados en crímenes violentos. Más aún porque “esta preferencia o simpatía de la literatura por el crimen data desde época inmemorial.

Así, en los albores del pensar helénico asistimos al incesto mezclado con asesinato. Personajes trágicos como Edipo, Medea, Fedra y Orestes están en esta línea. La `Divina comedia´ del gran Dante reza sobre este tema. El genio de Shakespeare tuvo al crimen como fuente de inspiración: Macbeth, delincuente instintivo, Hamlet, delincuente loco; y Otelo, delincuente por pasión. El dramaturgo inglés ofrece las descripciones psicológicas más geniales”[1].

Es al interior de tal marco que me vi en la imperiosa necesidad de no dejar enranciar estas anotaciones, más un porque en la actualidad aquel humanismo plasmado en letras se ha transmutado, por lo menos en cierto modo, hacia un mundo globalizado: precisamente, uno de los resultados de esto es la sociedad de la información, cuya insignia se encuentra direccionada hacia las grandes velocidades informáticas, las que no son ajenas a la manipulación punitiva estatal, por cierto.

Si bien la globalización nos informa de los acontecimientos más relevantes de la sociedad; sin embargo, no todo es color de rosa; pues esta celeridad de la informática “en algunas ocasiones da lugar a percepciones inexactas de la realidad, debido al mal manejo de las informaciones: los medios de comunicación al darle un tratamiento reiterativo a algunas noticias sensacionalistas crean una sensación de inseguridad y de impotencia de los ciudadanos, por el efecto multiplicador de los medios de comunicación”[2].

El enemigo que tenemos es la delincuencia común y también la sofisticada. El dilema es que a través de los medios de comunicación [tanto los masivos[3], complementarios[4], como también los alternativos[5]] se la muestra –a esa delincuencia- como la única contingencia en esta sociedad del riesgo tal como lo hubiera sostenido, en su momento, Ulrich Beck, valga verdad: supuestamente, no hay otro. Estos medios son los que construyen socialmente la realidad; quienes seleccionan, además, esa sustancia que nos lleva a encontrarnos en un estado de conmoción, por el bombardeo constante de noticias convulsionadas o por la manipulación nociva -de información- sobre algunas instituciones jurídicas, como la prisión preventiva, por ejemplo.

El corte violento de la información, en nuestro ámbito no es ajeno. Por ello es que no le falta razón, en cierta manera, a Silva Sánchez al anotar[6] que “los medios, que son el instrumento de la indignación y de la cólera pública, pueden acelerar la invasión de la democracia por emoción, propagar una sensación de miedo y de victimización e introducir de nuevo en el corazón del individualismo moderno el mecanismo del chivo expiatorio que se creía reservado para tiempos revueltos”[7].

Punitivismo que no ha nacido de la noche a la mañana, sino que se ha ido configurando paulatinamente a lo largo del tiempo: precisamente, por ello es que resulta indispensable (i) abordar algunos párrafos respecto a los antecedentes del control punitivo, al fin de tener presente que ésta clase de control se ha orquestado desde hace tiempo y que ahora, solamente, ha adquirido (ii) nuevos formatos, como lo es la Criminología Mediática que ha tomado en la mira la institución jurídica de la prisión preventiva.

II. Ubicación de la criminología mediática

Ese sometimiento punitivista que he mencionado, ha sido trasladado a lo que ahora llamamos Criminología. Si bien ésta última, sin duda, ha cumplido un papel importante en la evolución de la sociedad, ya que se ha encargado de estudiar los aspectos etiológicos y sociales del crimen, como también poner en vitrina pública la función desviada del poderío estatal, en algunos aspectos.

Sin embargo, por lo menos desde hace algunas décadas, su función se ha encontrado limitada a la descripción de la operatividad de los sistemas penales, desde panoramas antagónicos hasta los que se viven en la realidad: operatividad diferente a lo que constituye el mundo real que es, por cierto, uno de índole (hiper)punitivista y que, además, es muy superficial.

Se ha venido esbozando, “aunque no todos los abogados penalistas coinciden, que la criminología es la ciencia complementaria del derecho penal. Por su parte, los criminólogos señalan que, al margen de dar una definición, esta ciencia tiene por objeto la explicación de la criminalidad y de la conducta delictiva individual, al fin de lograr un mejor entendimiento de la personalidad del delincuente y la adecuada aplicación y desarrollo de una política criminal”[8].

Esta función de la Criminología no ha tenido en cuenta que “el dolor y la muerte que siembran nuestros sistemas penales están tan perdidos que el discurso jurídico-penal no puede ocultar su desbaratamiento, valiéndose de su vetusto arsenal de racionalizaciones reiterativas; nos hallamos frente a un discurso que se desarma al más leve roce con la realidad”[9].

De ahí que no resulte desatinado afirmar que esta Criminología no profundiza y analiza los conflictos percibidos en la sociedad; por el contrario, a veces se convierte, únicamente en una suerte de bombero que apaga los incendios, más no genera un confín que dé tiempo, siquiera, de analizar por qué es que ocurren dichos siniestros [solo quiere dar respuesta reactiva a las causas, más no preventivas][10].

Tal es la situación que es “bastante claro que, mientras el discurso jurídico-penal racionaliza cada vez menos –por agotamiento de su arsenal de ficciones gastadas-, las agencias del sistema penal ejercen su poder para controlar un marco social”[11]; aquellas que se han refugiado, además, en las nuevas formas de encubrimiento [las famosas cortinas de humo] para controlar su poderío: un claro ejemplo de ello es, de forma inexcusable, la acogida de la tecnología de los medios de comunicación, las cuales sirven como una suerte de camuflaje de los problemas ocasionados por las agencias mencionadas, por cierto[12].

Este recibimiento ha sido lo que, en buen momento, ha permitido que las personas, en una determinada sociedad, se encuentren a la vanguardia de las informaciones de interés general[13]. Sin embargo, esta mutación del paradigma clásico -al globalizado del Derecho penal- ha sido manipulada, negativamente, por los encargados del poderío estatal actual; pues a través de los medios de comunicación que han orquestado la Criminología Mediática (en adelante: CriMed) “se ha producido por el contrario, una acentuación de las tradicionales características irracionales y clasistas del derecho penal”[14] y del proceso penal contemporáneo.

Tal discurso evidencia que “con el crecimiento de las desigualdades económicas se ha determinado un aumento de la criminalidad callejera y conjuntamente un endurecimiento de las características selectivas[15] y antigarantistas de la represión penal, que golpea, incluso más duramente que en el pasado, a los grupos más pobres y marginados, como los tóxico-dependientes, los inmigrantes o los desempleados”[16].

Al interior de tal marco, se evidencia el surgimiento de un Derecho penal máximo: aquel que se encuentra “desarrollado fuera de cualquier diseño racional y por ello en crisis frente a todos los principios garantistas clásicos de legitimación: el principio de taxatividad de las figuras del delito y con ello de certeza del derecho penal; el principio de lesividad y el de proporcionalidad de las penas; la obligatoriedad de la acción penal, la centralidad del contradictorio y el papel del proceso como instrumento de verificación de los hechos cometidos y no como penalización preventiva; en fin, la eficiencia de la maquinaria judicial, inundada de procesos inútiles y costosos, cuyo único efecto es ofuscar el confín entre lo lícito y lo ilícito, quitando tiempo y recursos a las investigaciones más importantes”[17].

Este Derecho penal máximo es uno de los hobbys[18] de la CriMed. De allí que sea descifrable que “una crisis así del derecho penal es el signo y el producto de una política penal coyuntural, incapaz de afrontar las causas estructurales de la criminalidad y dirigida únicamente a secundar, o peor aún, a alimentar, los miedos y los humores represivos presentes en la sociedad.

El terreno privilegiado de esta política coyuntural y demagógica es el de la seguridad”[19]. Por ello se ha rotulado que “la demanda de seguridad, alimentada por la prensa y la televisión, está acentuando las vocaciones represivas de la política criminal, orientándola únicamente a hacer frente a la criminalidad de subsistencia”[20] y, por ende, dejar de lado los principios sustanciales de las ciencias penales.

Así pues, la ubicación general de la CriMed no se situará en palestra científica, sino en la vitrina de la opinología populista globalizada: amarilla y poco mesurada en el análisis –algunas veces- de algún conflicto penal; cuyo enfoque solamente está direccionado al beneficio propio del punitivismo y, por ende, de algunos medios de comunicación.

III. Los reclamos que ocasiona la criminología mediática

-

Lo que se desconoce

Los receptores de los mensajes que emite la CriMed, transfieren reclamos a los operadores del Derecho que dan la cara –por colocar alguno término- en las noticias que informan[21] sobre supuestos hechos delictivos. Son estos receptores de información que, por ejemplo, exigen a cada momento que el Ministerio Público ejecute bien sus tareas, como si ellos –no formado parte, incluso, de la comunidad jurídica- estén cualificados para reclamar procedimientos que únicamente compete a entes especializados como este último. No teniendo en cuenta, además, que la fiscalía está supeditada a la normatividad jurídica penal: toda vez que no se tiene en cuenta que su intervención está condicionada a la comisión de –posibles- hechos punibles (no a todo lo que, aparentemente, parezca delito, como muchas veces lo da a conocer la CriMed).

De allí que, por los meros reclamos de la comunidad, la fiscalía no deba actuar en todo momento[22]: pensar en eso conllevaría, indudablemente, en un trabajo inútil y, por ende, irrazonable. Por eso es que Duce y Riego manifiestan que “un objeto central del sistema de justicia criminal moderno debe ser la racionalización de la carga de trabajo a efectos de permitir que este pueda operar dentro de parámetros razonables de eficiencia y calidad. Este objetivo de racionalización adquiere mayor importancia en la etapa de investigación preliminar, que es donde la mayor cantidad o flujo de casos se dan.

Es así como, en el nuevo sistema, los fiscales tienen como una de sus principales obligaciones la de realizar un adecuada selección de los casos, identificando de todos aquellos que llegan a sus conocimiento cuales son los que van a ser objeto de su trabajo”[23]. Es más, debemos ser conscientes de que aquellas personas no saben o tienen presente que sí existen otros instrumentos alternativos a las penas [fácil y se debe a la ceguera que produce la enarbolada información que emite la CriMed], como son los mecanismos de negociación penal y la mediación. Los cuales no son expuestos en los programas televisivos, en la prensa escrita y en las redes sociales, pues lo que vende es lo primero.

-

Los mitos sobre la justicia penal

Como registra Martuccelli, “la comunicación es el elemento decisivo de la diferenciación de los sistemas y de los sistemas de comunicación complejos, sin el cual no se puede describir la sociedad moderna. Los sistemas sociales se constituyen por la comunicación”[24].

Visto ello así, no cabe duda que ésta resulta ser un componente importante para la edificación de toda realidad, sobre todo del ámbito penal. Por eso es que “la construcción social de la realidad es producto y condición de la intersubjetividad que caracteriza a las formas sociales y, en consecuencia, es el resultado de una permanente interacción entre la comunicación no mediada (las interacciones directas entre actores) y la comunicación mediada, que obliga a tener en cuenta cómo los procesos y productos de la comunicación colectiva son asimilados e integrados en los procesos de comunicación interpersonal e intergrupal”[25].

Esta cimentación se encuentra determinada, en la actualidad, por las funciones de los medios de comunicación, principalmente a través del lenguaje. Colma importancia resaltar, por eso, que “una de las formas en que la realidad ofrece al conocimiento es el lenguaje. Mediante el lenguaje, el acopio de experiencia se transmite. Es el acopio social del conocimiento que abarca la situación del ser humano en el aquí y en el ahora (aunque lo trascienda), sus límites y su ubicación en la sociedad, tipificando el pensamiento en lo que determinamos sentido común, en el marco de la realidad que constituye la vida cotidiana”[26].

Sentado ello, puedo discernir que “mediante la codificación del lenguaje, la sociedad desarrolla autocondicionamientos que permiten la formación de expectativas sobre la base de las cuales las comunicaciones pueden o no ser aceptadas”[27]. Como ha de verse, “la capacidad que tiene la televisión para crear en el espectador la imagen del mundo en el que vive es enorme. Miles de espectadores están imbuidos de que la realidad son las imágenes que le ofrece la televisión”[28]. Propiciando, así, diversos reclamos[29].

Dicha capacidad es la que, indefectiblemente, se ha ido convirtiendo en una especie de mitos sobre la justicia. Todo esto se acrecienta, más aún, con las protestas de las personas que muestran indignación sobre las actuaciones de los operadores de la justicia penal[30]. Desde este enfoque, se pueden apreciar diversos mitos que, paulatinamente, se vienen colocando como tatuajes de pensamiento social. Veámoslos:

Uno de los clásicos reclamos es que ¡existe una puerta giratoria de la justicia penal! Ésta es una expresión que las personas, corrientemente, utilizan para tratar de evidenciar la situación de inseguridad en las calles. De forma penosa, los sujetos receptores[31] están siendo influenciados por la cuestión criminal que da la CriMed; siendo direccionados a pensamientos de la pena retributiva y no preventiva: ellos quieren que las personas que han sido procesadas y puestas en cárcel, se queden ahí –si es posible- hasta que mueran[32].

Sin ir muy lejos, los actos principales que se ejecutan en la intervención de la policía -en supuestos hechos delictivos-, es la detención: la cual muchas veces es televisada[33]. Es ahí donde la trasmisión televisiva juega un rol nocivo hacia el conocimiento que puedan adquirir los televidentes: propiciando, por sí, la creación de esa venturosa puerta giratoria[34].

Ejemplo claro de ello es el siguiente: en los famosos actos contra el pudor que es televisado, muchas veces, por los medios amarillistas[35], se trasmite la figura de personas que son detenidas por realizar aquellas acciones y que son rápidamente liberadas; por ende, los receptores de información piensan que la policía, nada más, detiene para luego dejarlos salir.

La manifestación de la puerta giratoria se da cuando las personas no se explican el porqué de la liberación de alguien que fue sentenciado. Por ejemplo, puedo mencionar que algunos gobiernos locales han establecido algunas medidas para tratar de neutralizar los famosos actos contra el pudor[36], las cuales llegan a convertirse, al final de cuenta, en penas irrisorias y no extremas (en virtud del principio de lesividad penal), generando, así, la liberación de aquellos sujetos.

Es ahí donde la comuna piensa que es injusticia penal porque esas personas no están en las cárceles[37]. No teniéndose en cuenta que los meros actos contra el pudor son pasibles de sanción penal, pero de una sanción distinta a la pena privativa de la libertad, como una condena suspendida, una condicional o, en todo caso, pagar multas o reparaciones civiles. Falacia que sigue siendo instalada y repetida a través de los medios de comunicación, sin reparo alguno. Y es obvio que el ciudadano común se va a ir interiorizando con esas expresiones erróneas que generan enarbolación social.

Ahora bien, tampoco puedo dejar pasar de lado la locución clásica de que ¡los que tienen billete, siempre quedan sueltos! No es extraño tener conocimiento que -producto de la información enarbolada de la CriMed- la mayoría de las personas tienen la concepción de que los fiscales y policías se tuercen por billetes. Sobre todo, porque la información adquirida ha sido producto de filmaciones cercanas a las sedes policiales donde, de forma común, tiene acceso la prensa, sobre todo la amarillista.

Este mito se enfoca en cualquier cosa, menos en los preceptos jurídicos que respaldan los derechos de los ciudadanos [por más que se crea, en primer momento, que tal persona ha sido culpable o no], como lo es la presunción de inocencia, más aún si la razonabilidad de ésta se asienta en que “no hay, pues, ni puede haber, imperio de la ley sin presunción de inocencia. El estatuto constitucional del ciudadano de un Estado democrático de derecho ha de comenzar por el reconocimiento de su derecho a la presunción de inocencia: es esa presunción la que le hace libre”[38].

La CriMed no permite que estos conocimientos –por lo menos a grandes rasgos- lleguen a las personas de la comunidad en general para que, así, no prejuzguen a otras (las garantías procesales no diferencian condición socioeconómica de las personas). El hecho de poseer cierta solvencia económica, no implica que se dote de una armadura contra cualquier investigación policial y fiscal, sobre todo cuando estas se convierten en prima hermana de la estigmatización social de los detenidos, por ejemplo. Enhorabuena que, allá por el 2016, la Sexta Sala Especializada en lo Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inconstitucional la norma que autorizaba presentar en público al imputado[39].

Así también, hay otros discursos que han tonificado la expresión de que los ¡los jueces son muy garantistas! Si existen sujetos obligados a pregonar el Derecho como verdadera herramienta de regulación de conflictos interpersonales, estos son los jueces. Con mucha razón y climáticamente gozoso de anhelo, por intervenir en la formación académica de un saludable aprendiz de la ciencia jurídica, el profesor Torres Vásquez propaga, por ejemplo, que “el juzgador, al aplicar la norma jurídica a los casos concretos sometidos a su decisión, tiene que previamente fijar su sentido y alcance; por eso se dice que la ley es lo que los jueces quieren que sea o que “la ley reina y la jurisprudencia gobierna”[40].

Antagónicamente, la CriMed no permite ver que la función judicial implica, valga verdad, una labor altruista para con la sociedad; es decir: la manipulación hermenéutica de las condiciones personales de un ser humano sometido a las frondosas riendas de un determinado proceso judicial, cuya decisión enmarca el objetivo de solucionar un conflicto humano. La comunidad (no jurídica) no comprende que en toda relación frontal de problemas judiciales existirá un vencedor y un vencido, siempre. En muchas ocasiones la exigencia –para aplicar correctamente la legalidad penal- de “quienes formulan las leyes, y los jueces llamados a aplicarlas, deberían partir, en nuestro medio, de la irrestricta aplicación, no de su olvido”[41].

Por ello mismo, cuando me refiero al garantismo penal, se debe tener en consideración que su acepción tiene un significado multisectorial, más aún porque en el ámbito de las ciencias penales éste “se vincula a la tradición clásica del pensamiento penal liberal y expresa la exigencia, propia de la ilustración jurídica, de minimización de ese “terrible poder”[42] que muchas veces es portado por Estados que manipulan a beneficio propio las bases fundamentales de las ciencias penales.

En otras palabras, la CriMed no propicia cotejar que el garantismo penal tiene por significado el goce de mecanismos idóneos con los que cuenta todo involucrado en el sistema penal, por ejemplo, con la finalidad de asegurar y efectivizar la protección personal ante el Estado; es decir: la entrega profunda del respeto irrestricto de los derechos fundamentales vinculados a un proceso penal, de todo ser humano.

Por eso que, no obstante, en la actualidad una sociedad poca y mal informada de las concepciones dogmáticas o prácticas –básicas- que impulsan nuestro ordenamiento jurídico, siempre se atreverá a decir: ¡Jueces muy garantistas!, ¡Jueces vendidos!, entre otros términos más; cuando la realidad no siempre debe primar sobre lo jurídico. Así tenemos que ante un caso mediático, donde la presa del Estado es un ciudadano que adquirió la calidad de funcionario público y por ofrendas de la vida, se encuentra vinculado a la comisión de un delito, la CriMed, desde que este caso es mostrado a la luz, consigue condenar al sujeto, limitándose a comprender cuál es el verdadero sentido jurídico de las bases del proceso penal donde está siendo juzgado.

Qué decir del juez que, en el mismo caso, ante la solicitud del Ministerio Público (por ejemplo, en la cual requiere prisión preventiva para este sujeto), termina siendo liberado para que afronte su proceso en libertad bajo una medida de comparecencia restringida[43]. Definitivamente, el garantismo es invocado en este ejemplo y no de la manera más acogedora, sino dibujado en la mente del lego en Derecho como una animadversión con la justicia que pretende la población.

El parangón expuesto sobre equiparar el garantismo penal con impunidad, así como equiparar el respeto a la libertad de las personas en las decisiones judiciales con las acciones de los mal llamados jueces corruptos, es una traducción maquiavélica de la cuestión criminal impartida por la CriMed: la que permite que agentes del poder comunicativo ingresen en la esfera de la ciudadanía brindando información incorrecta que no hace más que estratificar una dirección de sobrecriminalización en nuestra sociedad y; por consecuencia, la mala aplicación de algunas medidas de coerción.

Tal discurso, inclusive, permite afirmar que por el mero hecho de ser jueces [es decir, ser padre y otorgante de la tutela jurídica hacia quien lo necesita] éstos son desmeritados hasta llegar al punto de la difamación pública por parte de la CriMed[44]. La prensa es la encargada de decretar a quién se tiene que salvar o no. La CriMed es la primera en abusar de su poder llamado derecho a la expresión, con la de hacer y deshacer a su placer.

Tanto es así que, nuevamente como ejemplo, cuando un juez decide dar libertad a un presunto ladrón, narcotraficante, violador, porque no encontró graves y fundados elementos de convicción (ahora, sospecha fuerte[45] que tuvo con antecedente a la sospecha grave[46]) para poder privarles de la libertad –al menos ante un requerimiento de prisión preventiva–, la CriMed muestra la imagen a la población de que este funcionario público es un mal juzgador.

No teniéndose en consideración que es el juez el único con la potestad de decidir, imparcialmente, quien debe recibir –o no- una medida de restricción a la libertad o una condena por un hecho delictivo, donde no debe dejarse guiar por lo expresado por la CriMed.

Colma importancia hacer memoria, así también, de la popular frase de que ¡los jueces son corruptos! Esta locución es la que, inclusive, ensalza a la ciudadanía en cada oportunidad para dejar de lado la verdadera función del garantismo penal a favor la presunción de inocencia de una persona. Esto último nos advierte de que la CriMed se siente con la autoridad de explayarse y decidir a cuenta propia quién es el culpable o no (ejerciendo el hiperpunitivismo a través de la presión mediática).

Esto último, además, ha permitido advertir que la CriMed victimiza, exageradamente, al agraviado: siendo la prensa una suerte de staff de abogados protectores de ésta; ubicando en la otra esquina al imputado, quien sin tener una condena firme ante la sociedad es visto ya como el peor criminal que pudiese existir. Lastimosamente, gracias a CriMed se humilla, de forma pública, como también se acusa sin conocimiento exacto del caso a un ciudadano.

Sentado aquello es que, coincidiendo con esta posición, la profesora Larrauri expone, con mucha seguridad, la metáfora de que el delincuente no es Robin Hood. Explica que todo ello es producto de la enérgica evolución del garantismo en la sociedad, al señalar que “producto de la diferenciación de los diversos actos desviados se reconocen límites en la legitimidad y eficacia de algunos; producto del reconocimiento del sufrimiento de sus víctimas se atenúa la simpatía; consecuencia de una acentuación de las tesis marxistas, el delincuente aparecerá cada vez más en su faceta de `villano´”[47].

De tal modo que la CriMed mal hace en no informar a la comunidad en general, de forma adecuada, que la normativa penal plasma un enfoque legislativo garantista en todo momento y que, por ello, “para que alguien sea condenado en un proceso penal, debe haber gozado de todos los derechos establecidos en los códigos de manera que la situación esté garantizada” [48] y que, desde el mismo panorama, la aplican de penas leves o severas va depender de la decisión judicial luego de un proceso penal.

En síntesis, no se debe querer expectorar agentes del sistema de justicia nacional (como los jueces), cuando no se tiene ni la irrisoria sensación del conocimiento jurídico penal. Por eso es que resulta ser una actividad execrable el hecho de no informar que los jueces -como encargados de aplicar el Derecho- son los llamados a responder mediante sus resoluciones judiciales racionales y que, asimismo, cada decisión que involucre un vencido o libertad debe ser considerada como corrupta [hay que dejar de avalar tal discurso de la conmoción penal que trae la CriMed].

A raíz de todo esto es que apuesto, enfáticamente, por reconocer que “antes de querer modificar a los excluidos es preciso modificar la sociedad excluyente, llegando así a la raíz del mecanismo de exclusión”[49]. De modo tal que, en buen romance, la información que nos da el mundo globalizado no deba ser objeto de manipulación para implantar una sociedad de la conmoción donde se muestre la figura de que ¡existe una puerta giratoria de la justicia penal!, donde ¡los que tienen billete, siempre quedan sueltos!, como también que ¡los jueces son muy garantistas! O que ¡los jueces son corruptos! Pues todo ello lo único que genera es que las ciencias penales pierdan respaldo social.

IV. ¡La moda no incomoda! La sedición de la prisión preventiva

La CriMed desmitifica la figura de la prisión preventiva: no tiene en cuenta que ésta última ha llegado a convertirse en una suerte de pena anticipada; sin tenerla como objetivo, sin embargo. No haciéndola ver que ella “no debe ser manifiestamente violatoria de cualquier presupuesto de política criminal y de racionalidad, pues es una forma preponderante de coerción penal que produce como principales efectos los desintegradores de la personalidad, como la despersonalización, prisionización, etiquetamiento, etc., que funcionan como operadores de futura conductas desviadas y como reforzadores de estigmatización cuando se trata de la prisión preventiva”[50].

Tal discurso cobra mayor cabida cuando “los medios de comunicación informan de manera inexacta las cuestiones jurídicas, `fuerzan` a los actores judiciales a solicitar y conceder la PP principalmente debido al temor que estos tienen de ser retratados por aquellos”[51]. Esa coacción –indirecta- de los medios no deben constreñir a los magistrados a la adjudicación de la prisión preventiva.

Seguir la directriz escrizofrénica contemporánea de los medios implicaría, sin titubeo, eliminar la finalidad de “afianzar justicia” [52] que tiene esta medida cautelar. Olvidando que “si los fines que se asignan a una medida cautelar exceden a los que son consustanciales a este tipo de resoluciones, la medida perderá su naturaleza cautelar y pasará a convertirse en otra cosa, en otra figura cuyos contornos serán siempre imprecisos y, en la mayoría de los casos, de difícil encaje en el sistema de valores que inspira el sistema democrática”[53].

La CriMed no deja que los espectadores tengan conocimiento de que para aplicar la prisión preventiva deben cumplirse diversos presupuestos sustanciales. Por eso es que, en su momento, la Corte Interamericana de Derecho Humanos había señalado que “aún verificado este extremo [indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la participación del imputado en el ilícito que se investiga], la privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar (…) en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”[54].

De ahí que Binder haya sostenido, enhorabuena, que “es difícil creer que el imputado puede producir por sí mismo más daño a la investigación que el que puede evitar el Estado con todo su aparato de investigación: la policía, los fiscales, la propia justicia. Concederles a los órganos de investigación del Estado un poder tan grande, supondría desequilibrar las reglas de la igualdad en el proceso. Además, si el Estado es ineficaz para proteger su propia investigación, esta ineficacia no se puede cargar en la cuenta del imputado, mucho menos a costa de la privación de la libertad”[55].

¡No puede abusarse de la prisión preventiva! Ello traería, consigo, consecuencias definitivamente negativas:

“1) impide efectuar sobre el interno preventivo una labor resocializadora, al no ser posible desde el punto de vista jurídico efectuar intervenciones sobre un sujeto aún no condenado; 2) la prisión provisional facilita el aprendizaje delictivo, pues en la práctica no hay separación entre reclusos jóvenes y adultos, entre penados y preventivos; 3) el notable aumento de la población reclusa lleva un mayor costo para la administración penitenciaria y provoca una superpoblación carcelaria; 4) la detención preventiva ocasiona los mismos efectos nocivos, perniciosos y estigmatizadores, tanto psíquica como socialmente, que produce la pena privativa de libertad”[56].

Esto último me hace declinar por la postura de Daniel Pastor, pues, la prisión preventiva “será siempre, a la vez que ultima ratio, también conditio sine qua non del proceso penal. Ultima ratio porque a ella sólo puede recurrirse cuando ninguna otra medida de aseguramiento de los fines del proceso pueda reemplazarla eficazmente de un modo menos cruento y conditio sine qua non porque (sic) sin ella el derecho procesal penal no podría, en casos extremos, cumplir sus objetivos”[57]. La CriMed no faculta que la ciudadanía se entere de que las finalidades de la prisión preventiva son varias, como son las intraprocesales y las metaprocesales[58]:

No puedo dejar de mencionar que la CriMed, ante tal óptica, nos da el erróneo mensaje de que para aplicar la prisión preventiva se necesita, simple y llanamente, la existencia de sospecha de la comisión de algún ilícito o por el mero hecho de pensar en contrarrestar una –supuesta- peligrosidad de algunas personas (pensar en eso conllevaría ir en contra de la esencia de esta medida de coerción procesal: asegurar la presencia del imputado). Razones por las cuales “no debe ser utilizada como pena, ni tampoco como medida de seguridad o para aplacar sentimientos colectivos de venganza.

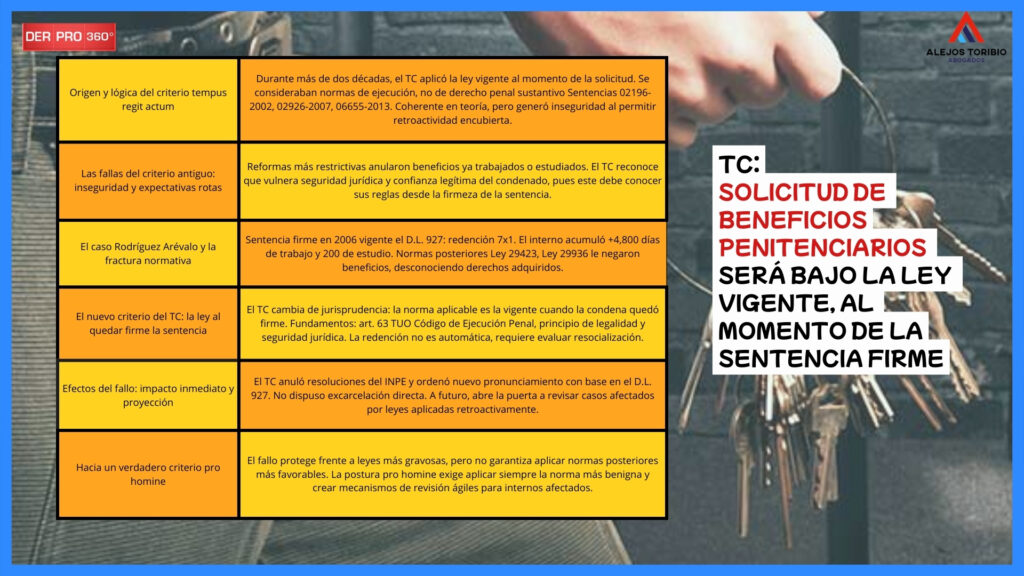

La peligrosidad subjetiva del imputado o la necesidad de impedir que cometa nuevos delitos son también manifestaciones de esta tendencia a emplear la detención con fines retributivos o preventivos (especiales o generales)”[59]. Así pues, para aplicarla no basta, solamente, la suposición o conjetura, sino que debe prevalecer la existencia de elementos de convicción cuya sospecha sea de índole fuerte[60]:

Fuente: elaboración propia.

No hay que asimilar el criterio de “alarma social” con el de imposición de prisión preventiva, porque ésta no debe ser concebida, erróneamente, como mecanismo para sosegar a la colectividad o aminorar, en todo caso, los niveles de enfado comunicatorio que gesta la comisión de delitos. Desde esta orientación sesgada de la prisión preventiva, se ambiciona destinar su utilización como vía que frene la delincuencia y disminuir, así, los registros de criminalidad o como fórmula de control social hiperpunitivo, con un alto ingrediente análogo al Malleus Maleficarum en pleno siglo XXI.

De modo que no suena desatinado que este uso alterado de la prisión preventiva genere la alabanza de algunos sectores colectivos que están sesgados; lo cual es abismalmente antagónico a los patrones supranacionales sobre los derechos fundamentales.

Advertida tal vinculación, puedo apostar por lo expuesto por Miranda Estrampes, en su momento, cuando anota que “no son ajenos a la creación de este clima de alarma social los medios de comunicación social que, a través de sus editoriales y titulares, amplifican los mensajes de `mano dura`, `tolerancia cero` y aplicación extendida de la prisión preventiva, propios del llamado populismo punitivo, mensajes jaleados, cuando no auspiciados por ciertas autoridades y partidos políticos”[61].

Tal discurso se consolida porque no se puede guerrear contra el crimen empleando la figura de la prisión preventiva. Ella no debe ser utilizada como blasón, cuyo objetivo apunte únicamente a la minoración de las transgresiones penales dentro de la comunidad. No ha sido orquestada para mermar las reclamaciones sociales de infalibilidad e ira. Sobre todo, porque esta medida coercitiva no debe ser criterio de alarma social[62].

La CriMed, de forma reiterativa, crea la atmosfera que asocia la condición de investigado con la de prisionero profiláctico. Vale decir, cuando la policía sindica a una persona como posible responsable de un delito o, en todo caso, cuando la fiscalía apertura investigación: todo ello la sociedad, en gran medida, ha llegado a naturalizar la aplicación de la prisión preventiva como desenlace obligatorio y no excepcional.

Esta mentalidad de naturalizar la prisión preventiva como patrón no deja sitio para la presunción de inocencia, dando preponderancia al prejuicio social de culpabilidad que solo aumenta el sentimiento de un “nosotros contra ellos”, en vez de crear una verdadera sensación de seguridad.

Este mensaje antigarantista, sin lugar a duda, pone a la palestra jurídica el déficit de la política criminológica, pues se incorpora “con carácter preceptivo y obligatorio, de la prisión provisional (mandato de captura obligatorio) para determinados delitos graves o la prohibición de adoptar medidas cautelares alternativas menos gravosas para determinados delitos. Previsiones que suponen una quiebra de la coherencia garantista del nuevo sistema y constituyen una concesión a las políticas `de seguridad a ultranza´, `de ley y orden´, frente a la cultura de la libertad y de los derechos fundamentales, además de ser contrario a los estándares internacionales” [63].

La televisión, por ejemplo, trasmite información a través de imágenes que muestran la –indirecta- necesidad de que a todos los que comenten ilícitos se les deben aplicar la prisión preventiva: generando, de ese modo, el retardo racional de los televidentes y propiciando, así, una suerte de conmoción cotidiana de la cosmovisión que muchos tienen del mundo en que vivimos.

Todo ello se reafirma con la apreciación que tuvo, en su momento, Pierre Bourdieu y Giovanni Sartori, al momento en manifestar que “la televisión es lo opuesto a la capacidad de pensar (…) de que el homo sapiens se está degradando a un homo videns por efecto de una cultura de puras imágenes”[64].

Lastimosamente, la CriMed protege a quien lo patrocine y, más aún, si se trata de temas electorales; le miente al pueblo dándole supuestas primicias, ya sea chisme, la farándula, drogas, narcotráfico; tapando bajo su manga los grandes casos de la burguesía del país, está la verdadera y legitima causal de divorcio con y para el pueblo.

Es ahí donde la CriMed, para saciar la sed de perdón del pueblo, finge interés absoluto hacia el noble, donde tiende la mano al humilde o al que fue victimario de un robo, estafa, de un intento de homicidio, feminicidio y enjuicia al miserable, depravado, al pobre titulado por la prensa como agresor o acusado. Una vez perdonada por la plebe se reinicia el vínculo de ambos: se reinicia la masacre de injuria- calumnia (muchas veces) hacia el imputado y, así también, se refleja toda su furia contra el mal fiscal, el mal juez, la mala representación judicial que tiene nuestro país.

Esto resulta trascendente, toda vez que “una comunicación por imágenes necesariamente se refiere siempre a cosas concretas, pues eso es lo único que pueden mostrar las imágenes y, en consecuencia, el receptor de esa comunicación es instado en forma permanente al pensamiento concreto, lo que debilita su entrenamiento para el pensamiento abstracto”[65].

Rotundamente, ante tal óptica negativa que imparte la CriMed, no cabe duda que ésta atenta contra el principio pro homine: dejando de lado lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues, esta última ha recalcado que la “limitación al derecho a la libertad personal, como toda restricción, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho, en virtud del principio pro homine.

Por ello, se deben desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, en fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho, no sólo por el principio enunciado sino, también, porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva” [66].

Indicando, asimismo, que “ésos son criterios basados en la evaluación del hecho pasado, que no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual se intenta prever o evitar hechos que hacen, exclusivamente, a cuestiones procesales del objeto de la investigación y se viola, así, el principio de inocencia. Este principio impide aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas que aún no han sido declaradas culpables en el marco de una investigación penal”[67].

Esto último ha permitido que autores, como Pásara, se pronuncien al respecto, al exteriorizar que “como resultado de prácticas burocráticas y hábitos discriminatorios que se hallan al margen de la ley, decenas de miles de personas se hallan en prisión preventiva en cada país, a la espera del desenvolvimiento del juicio en el que se habrá de decidir si son culpables o no. La policía señala al detenido; los medios de comunicación producen una suerte de juicio instantáneo en el que se le declara culpable en un par de noticieros de televisión y varios periódicos; el fiscal pide la prisión preventiva y el juez la otorga, en procura de quedar ambos a salvo de cualquier señalamiento” [68].

Postura que se ha vuelto más resonante, hoy en día, “porque si el juez no la otorga, políticos y autoridades judiciales se rasgan las vestiduras; los medios denuncian al juez e insinúan que hay corrupción de por medio; y los ciudadanos creen que la decisión judicial prueba una-vez-más que la justicia no funciona. Intereses políticos en unos, afanes de protagonismo y búsqueda de legitimación social en otros, competencia desesperada por audiencia y lectoría en los medios, y cultura jurídica autoritaria en los ciudadanos se dan la mano para trazar este paisaje que vemos repetido una y otra vez”[69].

Dicho de otro modo: la CriMed es la que informa de manera inexacta a toda la sociedad las cuestiones jurídicas, coaccionan, obligan a todos los actores judiciales a solicitar y, posteriormente, conceder la prisión preventiva. Siendo testigos del peso rudo de la CriMed, un claro ejemplo está representado en las cárceles al interior de nuestro país, donde las rejas se llenan de un tercio de personas sin una resolución de condena firme: mejor dicho, con tontos y tontas cuyo delito no ha sido probado aún.

Esta posición, sin lugar a dudas, esquematiza -desde un ángulo meramente formal- la inequívoca línea de respeto por las máximas garantías de la libertad fundamentada en diversos derechos constitucionalizados, al punto que “si la publicidad es una garantía para los justiciables y para el desarrollo regular del proceso, puede convertirse en ocasiones en una amenaza para un juicio justo e imparcial, así como para el pleno ejercicio del derecho de defensa”[70].

Al decir justiciables nos referimos a los periodistas, amos y dueños ahora de la acción penal (los yodas de la persecución penal conmocionada y enarbolada), quienes tienen la potestad de informar frente a una cámara, haciendo la veces de conocedores de la materia jurídica (muchas veces, tentando las brechas de los `todistas´), las circunstancias mínimas que involucran la situación jurídica de un sujeto, al punto de especular -con material persuasivo- cuál es la consecuencia jurídica que recaerá sobre la conducta de un sujeto imputado, sin perjuicio de mencionar que este escenario se desarrollará siempre y cuando resalte convenientemente dicho panorama. Es decir, posea la condición de subir a como dé lugar el rating[71].

Sentado aquello, se consolida el argumento de que (si después de pasar ya un buen tiempo el supuesto responsable [el presunto culpable] es absuelto) a la CriMed no le importa lo que le pase a la persona que ha sido merecedora de la prisión preventiva, injustamente: no dirá ni una sola palabra de afinidad; por el contrario, su labor se encontrará ocupada en juzgar a otra persona (otro sindicado) y, claro, el ciudadano habitual seguirá poseyendo la cosmovisión de que la “mano dura debe prevalecer ante todo”.

No llegándose a recriminar, por si fuera poco, ni al fiscal que solicitó dicha medida ni al juez que la concedió[72]. En esa directriz, “se hace apremiante la consagración de un marco jurídico y dogmático, que aclare y especifique los límites al derecho a la libertad de expresión para los medios de comunicación que tienen la ardua tarea de informar al conglomerado social, pues aunque sea un derecho fundamental que merece respeto y protección, no debe torpedear los Derechos Humanos de los sujetos procesales y de la misma sociedad”[73].

Puedo decir, así las cosas, que dentro de la justicia penal peruana se percibe, de cierto modo, un proceso de debilitamiento en el que se pierde autonomía cuando existe la presión efectuada por la CriMed.

De otro lado, la escena feroz de dramatización por parte de los altos mandos vestidos de gala representan, por medio de las cámaras, el peligro que puede cometer el poder judicial, al punto que se deja en libertad a un imputado investigado por la presunta comisión de un determinado delito. Y, claro, la CriMed es la primera en poner en escena el riesgo latente de una justicia condescendiente hacia y para los agresores.

Como anota Riego, “la explicación de esta aparente paradoja está en que el impulso de los cambios orientados a aumentar el uso de la prisión preventiva provienen desde fuera de la cultura legal y se imponen a ésta por medio de decisiones legislativas que obedecen a una mirada que podríamos llamar intuitiva acerca del funcionamiento de la justicia penal. Esta mirada es formulada desde los actores políticos y desde algunos medios de comunicación y recibe un gran respaldo popular debido a que resulta consistente con algunas intuiciones muy elementales compartidas por la mayoría de los ciudadanos”[74].

Así pues, producto de la CriMed es que se da, hoy en día, mayor énfasis a la figura del juez ´carcelero´ que se empeña en la imposición del cautiverio otorgado a las personas, al momento de enviarles a prisión preventiva no se tiene en cuenta que el cautiverio conlleva a muchas consecuencias negativas para con ellas.

Como bien anota Rodríguez Tineo, “el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres, porque el cautiverio que está preso no solo pierde la libertad que es la capacidad de desplazamiento, de locomoción, de trasladarse de un lugar a otro, no, pierde veinte mil cosas más, pierde mujer, enamorada, querida, todo pierde, trabajo, amigos, dinero, toda una cosa que se va acumulando”[75]. Quien, además, indica las deficiencias que traer consigo la resolución de los jueces carceleros, pues, “solamente quieren quedar bien con la prensa”[76].

Por ello es que anota que, incluso, ellos deben estar vinculados a los grupos del cuarto poder (el que acoge a la CriMed), ya que “tienen que sacarle la firma a Berckemeyer, el director del comercio, a Gustavo Mohme; tienen que ellos también firmar para que estén contentos. No ven que ellos quieren eso: quieren que todo sea cárcel, cárcel, para que sea noticia, porque si no hay cárcel no es noticia. No vende el periódico, si un juez da comparecencia, no es noticia; pero si da cárcel”[77].

Concluyendo -postura a la cual me decanto- que “la excepción ha sido convertida en regla y la regla -que es la comparecencia- la han convertido en excepción. Eso, dogmáticamente, es un crimen, porque en ninguna parte del mundo se dice que la prisión preventiva es la regla y que la comparecencia es la excepción, es al revés. La comparecencia, o sea la libertad, es la regla y la prisión preventiva es la excepción: pero acá por el miedo que tienen los jueces a la prensa, por el miedo que tienen los jueces a sus superiores, lo que hacen es lo más fácil, dictar prisión preventiva”[78].

V. Algunas consecuencias hiperpunitivistas

Algunos ejes negativos de la la CriMed[79] son, entre otros:

Primero. – El empleo de un Derecho penal simbólico. Toda vez que no se tiene en cuenta que “el problema se plantea cuando se utiliza deliberadamente el Derecho Penal para producir un mero efecto simbólico en la opinión pública, un impacto psicosocial; tranquilizador en el ciudadano, y no para proteger con eficacia los bienes jurídicos fundamentales para una convivencia”[80].

El cual tampoco “no desarrolla, en primera línea, efectos concretos de protección, sino que están destinadas a servir de autoproclamación de grupos políticos o ideológicos, al declararse a favor de determinados valores o rechazar con horror conductas estimadas como dañosas. A menudo se busca solamente apaciguar al lector, provocando en él la impresión de que, mediante leyes previsiblemente inefectivas, sí se está haciendo algo para luchar contra acciones y situaciones no deseadas”[81].

Segundo. – El propiciar la mala aplicación de la legalidad y la seguridad jurídica. Por ejemplo, la CriMed no tiene en cuenta que la seguridad jurídica es “la exigencia dirigida al derecho positivo de crear certeza ordenadora”[82], la cual tampoco debe ser manoseada al uso maquiavélico de los medios de poder, como lo son, en este caso, los medios de información.

No considerando que su función está incentivando [no sé si adrede] al abuso del manejo creativo de preceptos legislativos que no dan resultados efectivos para el bienestar de la sociedad en general. De ahí que se diga que “la actuación judicial sea más predecible, que el ciudadano pudiera saber con anticipación la consecuencia de la realización de una determinada conducta y a su vez consiste en que el ciudadano tiene que saber que la pena impuesta a una determinada conducta se da como consecuencia de la concordancia entre la situación judicial y lo establecido por la ley. Por ello llegamos a la conclusión de que la superabundancia de normas crea inseguridad jurídica y que las leyes demagógicas desprestigian la labor de legislador penal”[83].

Tercero. – Como también el patrocinar la incorrecta intervención de la última ratio. No se ha sopesado que el discurso de la Criminología mediática enarbola los grados de inseguridad social para generar, así, el reclamo de la ciudadanía a la aplicación, cada vez más, de la pena privativa de la libertad; sin dejarla saber que esta última debe ser tomada en cuenta –con pinzas- como una media de extrema ratio y no de prima ratio[84].

Ante tal contexto es que la información que los medios informativos distribuyen al conocimiento de la comunidad, de forma angustiosa, no va en consonancia con el concepto de que la aplicación del Derecho penal, únicamente, debe ser tomado como excepcionalísimo de cara al conflicto social, donde este último debe intervenir, además, solo cuando ya no se tenga la posibilidad de triunfar en los demás controles formales del Estado.

VI. Colofón

Siempre en toda exposición de ideas académicas se va a carecer de un fin estático, pues las investigaciones se encuentran siempre relacionadas al factor tiempo; siendo este último influyente en la estructura de un trabajo o, inclusive, en los argumentos que se muestran.

Por todo ello es que, en la medida de lo posible, he visto bien exponer a la comunidad jurídica (y a la que no la es) algunas aproximaciones sobre la influencia del punitivismo que ha construido, paulatinamente, discursos de sometimiento hacia la población con la Criminología Mediática (la que no se ubica en la palestra científica, sino en la vitrina de la opinología populista globalizada) en la aplicación de un Derecho penal y procesal penal simbólico que genera la mala aplicación de la legalidad y la seguridad jurídica.

Patrocinando la incorrecta intervención de la última ratio y; por ende, también la mala aplicación de las bases principales del proceso penal que fortalece la muralla que bloquea la correcta ejecución de los principios y las garantías del proceso penal que deben predominar en la aplicación –correcta- de la medida de coerción personal más espinosa que hay: la prisión preventiva.

VII. Bibliografía

- AGUADO, Juan Miguel. Introducción a las teorías de la información y la comunicación. España: Universidad de Murcia. 2004.

- ALCÓCER POVIS, Eduardo. “El reincidente como `enemigo´: aproximación al tema”. En: HURTADO POZO, José (Dir.). Temas penales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional – Anuario de Derecho penal 2008. Lima: Fondo editorial PUCP – Universidad de Friburgo. 2009.

- ASENCIO MELLADO, José María. Derecho procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 2004.

- BARATA, Alessandro. “Problemas sociales y percepción de la criminalidad”. En: BARATA. Criminología y sistema penal. Buenos Aires: Editorial BdeF. 2004.

- BARATTA, Alessandro. Criminología crítica y crítica del derecho penal. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores. 1986.

- BERNAL GUZMÁN, Ángela / LADRÓN DE GUEVARA SÁNCHEZ, Luís. La Distorsión en el Espejo: Los medios de Comunicación en la Actividad Judicial del Juez de Control de Garantías Colombiano. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Derecho Maestría en Derecho Procesal Penal. 2015.

- BINDER, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da ed. 7ma Reimpresión. Buenos Aires: Ad Hoc. 2016.

- CAFFERATA NORES, José. La excarcelación. Buenos Aires: De Palma. 1988.

- CALLEJA, José María. La violencia como noticia. Madrid: Los libros de la Catarata. 2013.

- DUCE, Mauricio / RIEGO, Cristian. Introducción al nuevo sistema procesal penal. Santiago: Universidad Diego Portales. 2002.

- FERRAJOLI, Luigi. Escritos sobre Derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal, Volumen 2. Buenos Aires: Hammurabi. 2014.

- FERRAJOLI, Luigi. Escritos sobre Derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal, Volumen 1. Buenos Aires: Hammurabi. 2014.

- GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Derecho penal. Introducción. Madrid: Universidad Complutense. 2000.

- HENKEL, Heinrich. Introducción a la Filosofía del Derecho. Traducción de Gimbernat. Madrid: Taurus. 1968.

- KOSTENWEIN, Ezequiel. “Prisión preventiva: entre los medios de comunicación y las autoridades políticas”. En: Revista Direito & Práxis. Vol. 6. Nº11. Río de Janeiro: Universidad del Estado de Rio de Janeiro. 2015.

- LARRAURI, Elena. La herencia de la Criminología Crítica. Madrid: Siglo veintiuno editores. 1991.

- MARTUCELLI, Danilo. Sociologías de la modernidad. Itinerario del siglo XX. Traducción de Carlos Iturra. Santiago: Universidad de Chile. 2013.

- MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “Usos y abusos de la prisión preventiva”. En: Revista Actualidad Penal nº36. Lima: Instituto Pacífico. 2017.

- MOMETHIANO ZUMAETA, Eloy / MOMETHIANO SANTIAGO, Javier Y. Criminología fundamentos sobre criminalidad y su enfoque en la sociedad contemporánea. Lima: Ediciones legales. 2007.

- MONTES FLORES, Efraín. “La demagogia del Legislador Penal”. En: ÁVALOS RODRÍGUEZ, Constante / QUISPE VILLANUEVA, Alejandro (Coord.). Dogmática penal del tercer milenio. Libro homenaje a los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni y Klaus Tiedemann. Lima: Ara editores. 2008.

- NEUMAN, Elías. Victimología y Control Social. Buenos Aires: Editorial Universidad. 1994.

- PÁSARA PAZOS, Luis. “Las víctimas en el sistema procesal penal reformado”. En: Revista de Derecho PUCP nº75. Lima: PUCP. 2015.

- PASTOR, Daniel. El plazo razonable en el proceso de Estado de Derecho. Una averiguación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung / Ad-Hoc. 2002.

- PAVEZ LILLO, María Cristina, “Medidas cautelares en el proceso penal”. En: Libro de ponencias del XVI Congreso Latinoamericano de Derecho penal y Criminología. Lima: 2004.

- PEÑA CABRERA, Raúl. “Los personajes delincuentes en la obra de Dostoievski”. Lima: Editorial universitaria San Martín de Porres. 1983.

- PRIETO SANCHÍS, Luis. Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales. La Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla. 1997.

- RAMOS SUYO, Juan Abraham. Criminología y Criminalística vinculante a la Política Criminal. Lima: Grijley. 2010.

- RAMOS, Celina. “Los medios de comunicación, agentes constructores de lo real”. En. Red comunicar nº5. Huelva: Universidad de Huelva. 1995.

- RIEGO, Cristián. “Una nueva agenda para la prisión preventiva”. En: Revista Sistemas Judiciales. Una perspectiva integral sobre la administración de justicia. Año 7. Nº 14. Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA. 2010.

- RODRÍGUEZ TINEO, Duberlí. “En un proceso penal la regla es la comparecencia”. 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ezzD4tGyicc

- ROXIN, Claus. Problemas actuales de Dogmática Penal. Traducción de Abanto Vásquez. Lima: Ara editores. 2004.

- SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Buenos Aires: Editorial 2006.

- TAVOSNANSKA, Norberto Ricardo y colaboradores. “El delito como espectáculo. Reflexiones criminológicas sobre cómo los medios de comunicación tratan las cuestiones vinculadas con el delito”. En: Revista Pensar en Derecho nº 5. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 2014.

- TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. Lima: Idemsa. 2008.

- VILLARRUEL, Darío. (In)justicia mediática. Cuando el periodismo quiere ser juez. Buenos Aires: Sudamericana. 2014.

- VIVES ANTÓN, Tomás S. Fundamentos del sistema penal. Acción significativa y derechos constitucionales. 2da ed. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. 2011.

- YOUNG, Jock. “El fracaso de la Criminología: la necesidad de un realismo radical”. En: RODENAS, Alejandra / FONT, Enrique / SAGARDUY, Ramiro (Dirs.). Criminología crítica y control social. El Poder punitivo del Estado. Santa fe: Editorial juris. 2000.

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl / REP, Miguel. La cuestión criminal. 5ta ed. Buenos Aires: Planeta. 2013.

- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal. Lima: AFA editores. 1989.

- ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. “La Política Criminal del Siglo XXI”. En: Villavicencio Terreros, Felipe / Guzmán Ruiz de Castilla, Nancy / López Pérez, Luis / Cueva Castro, Edvar (Coords.). Temas de Ciencias Penales. Libro Homenaje al 50° Aniversario de la Universidad de San Martín de Porres. Lima: Fondo Editorial de la Universidad San Martin de Porres. 2013.

* Este artículo ha sido publicado, primigeniamente, en el libro colectivo “La prisión preventiva. Aspectos problemáticos actuales” (Grijley 2020) y en la Revista Actualidad Penal – Instituto Pacífico. No. 68 (febrero 2020).

** Socio de Alejos Toribio & Abogados. Maestría con mención en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presidente de la comisión de Derecho penal en la Sociedad Peruana de Derecho – SPD. Director ejecutivo del portal jurídico LP – Pasión por el Derecho. Abogado asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal – INCIPP. Director del Instituto de Derecho Probatorio – DERPRO 360º. ORCID https://orcid.org/0000-0001-7985-2772.

[1] PEÑA CABRERA, “Los personajes delincuentes en la obra de Dostoievski”, p. 13.

[2] MONTES FLORES, “La demagogia del Legislador Penal”, p. 388.

[3] Aquellos que se trasmiten a un grupo amplio de personas, en un determinado momento [televisión; radios; periódicos; revistas].

[4] Son los que no se miden pero que, a diferencia de otros, agregar un valor adicional a los masivos [la publicidad interior o, en su caso, la publicidad directa].

[5] Los que son asimilados a las nuevas formas de promoción de la información [banners; separadores; folders de trabajo o stickers].

[6] Claro, diferenciados las tonalidades de cada clase de información y de cada medio que la emite.

[7] SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, p. 39.

[8] RAMOS SUYO, Criminología y Criminalística vinculante a la Política Criminal, p. 269.

[9] ZAFFARONI, En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal, p. 14.

[10] Claro ejemplo de eso es, sin vacilación alguna, la prohibición de que dos varones vayan en una motocicleta lineal. Esta exposición se asemeja más a una que no busca profundizar en el problema principal: solamente, busca solucionar el problema a inmediato plazo (criterio facilista), pero no se enfoca en eliminar la causa que ha generado toda esta prohibición: el sicariato (criterio arduo).

[11] ZAFFARONI, En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal, p. 14.

[12] V. gr.: utilizan los medios de difusión –como difundir noticias- para ocular delitos, como lavado de activos, tráfico de influencias, defraudación tributaria y otros más que gestan sus directores o demás mandos jerárquicos.

[13] Toda vez que siempre es bueno que las personas se encuentren actualizadas en los nuevos sucesos de repercusión social, tanto a nivel nacional como internacional.

[14] FERRAJOLI, Escritos sobre Derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal, Volumen 2, p. 44.

[15] Eso resulta trascedente, pues, esta clase de percepción va a gozar una suerte de clasificación, como bien exponen Eloy y Santiago Momethiano: (i) la herencia y el desarrollo vital, el problema de la herencia, como factor de conducta antisocial criminogenético, lo hacemos desde dos puntos de conceptuales; el genotipo y fenotipo, viene ser las cualidades desarrolladas; (ii) la herencia delictiva, la teoría de la disposición hereditaria o criminal fracasara porque el delito es un fenómeno que varía según el tiempo y el lugar y porque el concepto de delito está sometido a una regulación jurídica positiva, también el concepto de fenómeno atávico; (iii) la raza, la criminalidad enfocada, biológicamente, ha despertado mucha importancia a la raza como factor del delito; (iv) el sexo, la mayoría de los delitos son cometidos por los hombres, la cuestión criminógena del sexo, es por tanto, en nuestra sociedad, prácticamente idéntica al problema de la delincuencia femenina, la cual hasta cierto punto y por ser un fenómeno excepcional, requiere un trato separado y muy específico. MOMETHIANO / MOMETHIANO, Criminología fundamentos sobre criminalidad y su enfoque en la sociedad contemporánea, p. 253.

[16] FERRAJOLI, Escritos sobre Derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal, Volumen 2, p. 44.

[17] Ibíd.: p. 45.

[18] Que, por cierto, no es tomado por pasión; sino por el simple hecho de querer alcanzar más ingresos económicos para acrecentar su posición en el mercado informativo y, así también, por obtener camuflaje gratuito de sus -posibles- ilícitos [quizás, por órdenes de los superiores jerárquicos directos o, en todo caso, por disposiciones de los que manejan la esfera del Nuevo Orden Mundial].

[19] FERRAJOLI, Escritos sobre Derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal, Volumen 2, p. 46.

[20] Ibíd.

[21] Sean, éstos, a través de los programas de señal abierta, de cable o de Internet.

[22] ¡Está bien! La comunidad sí puede reclamar en todo momento, pero ello no debe significar que el aparato estatal –representado, en este caso, por la fiscalía- deba reaccionar como un títere en cada demanda que la colectividad haga.

[23] DUCE / RIEGO, Introducción al nuevo sistema procesal penal, pp. 125-126.

[24] MARTUCELLI, Sociologías de la modernidad. Itinerario del siglo XX, p. 144.

[25] AGUADO, Introducción a las teorías de la información y la comunicación, p. 194.

[26] RAMOS, “Los medios de comunicación, agentes constructores de lo real”, p. 108.

[27] MARTUCELLI, Sociologías de la modernidad. Itinerario del siglo XX, p. 147.

[28] CALLEJA, La violencia como noticia, p. 77.

[29] Que para fines metodológicos, solamente vamos a desarrollar los reclamos sobre la justicia penal.

[30] Lo cual no está mal, pues las personas tienen todo el derecho de reclamar; aunque, claro, esos reclamos no deben ser los únicos a tener en cuenta por parte de los medios de comunicación, sobre todo si éstos son los encargados de trasmitir información correcta y no enarbolada que conlleve a la crisis de una conmoción penal.

[31] Mayormente, las personas que no forman parte de la comunidad jurídica.

[32] A lo mucho, invitan a uno que otro abogado penalista para que den algo de contenido jurídico en las noticias, reportajes o algunos documentales.

[33] Como el programa de “Alto el crimen”, por ejemplo.

[34] VILLARRUEL, (In)justicia mediática. Cuando el periodismo quiere ser juez, pp. 47-48.

[35] Lo cual tampoco quiere decir que no sea una indagación verdadera, sino que es una información manoseada.

[36] La Municipalidad de Pueblo Libre, por cita, informó que la sanción contra quienes incurran en conductas inapropiadas contra el pudor, será equivalente a cuatro mil cincuenta nuevos soles (1 UIT), e impuesta a quienes actúen con intenciones sexuales de manera física o verbal. La comuna advirtió que dentro de las conductas inapropiadas se incluyen silbidos, sonidos, frases o gestos que sean incómodas para cualquier persona que esté en la vía pública de su jurisdicción (ver: ordenanza nº 494- 2017).

[37] Incluso, ahora las personas que hayan cometido actos contra el pudor no son pasibles de acceder al beneficio penitenciario de redención de pena por trabajo o estudio, según la ley nº 30609: la cual nos parece criticable por su forma de avalar la sobrecriminalización.

[38] VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal. Acción significativa y derechos constitucionales, p. 699.

[39] Cabe recordar que, el 23 de febrero de 2012, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo n° 005-2012-JUS, a través del cual derogó el Decreto Supremo n° 01-95-JUS, el mismo que prohibía a la autoridad policial la presentación pública de los detenidos con motivo de la imputación de cualquier delito: solamente, se exceptuaba de esta prohibición a los imputados por el delito de traición a la patria que pertenecieran al grupo dirigencial de una organización terrorista, ya en calidad de líderes, cabecillas, jefes u otras figuras similares y que, asimismo, se encontrasen debidamente identificados como tales por la policía.

[40] TORRES VÁSQUEZ, Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho, p. 470; lo cursivo es nuestro.

[41] NEUMAN, Victimología y Control Social, p. 227.

[42] FERRAJOLI, Escritos sobre Derecho penal. Nacimiento, evolución y estado actual del garantismo penal, Volumen 1, p. 348.

[43] Unos de los últimos ejemplos son, sin duda, la prisión preventiva hacia la expareja presidencial.

[44] En tal punto, coincidimos con Tavosnanska y colaboradores, cuando exponen que “ante la ausencia de una política criminal clara y determinada, los medios llenan ese lugar manipulando la información y creando a menudo necesidades ficticias o exageradas. Ello nos conduce a pensar el rol determinante que tienen los medios de comunicación en cuanto a la difusión del sentimiento de inseguridad que, tal como lo mencionamos anteriormente, se enrola en el sentido restringido del término. Cabe señalar que este precario diagnóstico discursivo, es decir, el de vincular exclusivamente la inseguridad con el ámbito de la seguridad personal, sea ésta física o de bienes individuales o colectivos, termina instaurando en la opinión pública la idea de que el origen de las tasas delictivas se debe a la falta de severidad en cuanto a los montos de las penas”. TAVOSNANSKA, “El delito como espectáculo. Reflexiones criminológicas sobre cómo los medios de comunicación tratan las cuestiones vinculadas con el delito”, p. 201.

[45] Tal como se ha indicado en el Acuerdo Plenario n°01-2019.

[46] Según la Sentencia Plenaria Casatoria n°01-2017.

[47] LARRAURI, La herencia de la Criminología Crítica, p. 177.

[48] VILLARRUEL, (In)justicia mediática. Cuando el periodismo quiere ser juez, pp. 50-51.

[49] BARATTA, Criminología crítica y crítica del derecho penal, p. 197.

[50] ZAMBRANO PASQUEL, “La Política Criminal del Siglo XXI”, p. 582. Postura que, en su momento, tomó el TC: “la detención provisional tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso. No se trata de una medida punitiva (…). Se trata de una medida cautelar, cuyo objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional”. STC nº 0298-2003-HC/TC (FJ. 3).

[51] KOSTENWEIN, “Prisión preventiva: entre los medios de comunicación y las autoridades políticas”, p. 61.

[52] CAFFERATA NORES, La excarcelación, pp. 11-12.

[53] ASENCIO MELLADO, Derecho procesal penal, p. 204.

[54] Ver: Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C n° 187, párr. 74; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69.

[55] BINDER, Introducción al Derecho procesal penal, p. 199.

[56] PAVEZ LILLO, María Cristina, “Medidas cautelares en el proceso penal”, p. 678.

[57] PASTOR, El plazo razonable en el proceso de Estado de Derecho. Una averiguación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones, p. 482.

[58] Conforme se advierte en el artículo 253.3 CPP del 2004.

[59] ALCÓCER POVIS, “El reincidente como `enemigo´: aproximación al tema”, p. 261.

[60] Los cuales paren de la matriz del proceso penal común.

[61] MIRANDA ESTRAMPES, “Usos y abusos de la prisión preventiva”, pp. 184-185.

[62] Ibíd. Todo eso le ha permitido al Tribunal Constitucional señalar que “(…) si bien el juez penal cumplió con motivar el mandato de detención impuesto al beneficiario sustentando los elementos probatorios que le vinculen como presunto partícipe del delito imputado y, a su vez, estimando la prognosis de pena, no ha sostenido suficientemente en qué consistirían las razones que hagan presumibles la existencia de un peligro procesal de fuga por parte del accionante, esto es, el juez emplazado no ha analizado por ejemplo, factores como el arraigo del accionante en el país, la gravedad de la pena a imponerse del daño resarcible, el comportamiento de actor durante la investigación preliminar, entre otros, por lo que no ha debido fundamentar el riesgo de fuga en la `alarma social´ que generaría los delitos que se le imputa”. STC nº04184-2009-HC/TC (FJ 6).

[63] MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “Usos y abusos de la prisión preventiva”, pp. 185-186.

[64] ZAFFARONI / REP, La cuestión criminal, p. 217.

[65] Ibíd.

[66] Informe nº 86/09 de la Comisión IDH. Caso: Jorge, José y Dante Peirano Basso Vs. Uruguay (FJ. 84).

[67] Ibíd.

[68] PÁSARA PAZOS, “Las víctimas en el sistema procesal penal reformado”, p. 325.

[69] Ibíd.

[70] PRIETO SANCHÍS, Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales, p. 239.

[71] Por eso es que se anota que “el delito es un artículo de primera necesidad para las noticias en los medios masivos del mundo occidental y la ficción policial un género principal en las series de televisión (…) la estructurada distorsión de las imágenes del delito, la victimización y de la actividad policial que tiene lugar en los medios masivos (…). Es un lugar común de la investigación criminológica que mucha violencia se da entre conocidos y es intra-clase e intra-racial. Aunque los medios abundan con imágenes del extraño peligroso. En la televisión vemos gente monstruosa, los cuales son asesinos psicópatas o asesinos en serie, pero los infractores comunes, quienes ni siquiera resultan remotamente apropiados a aquellas caricaturas, son extremadamente raros”. YOUNG, “El fracaso de la Criminología: la necesidad de un realismo radical”, p. 30.

[72] Informe nº 86/09 de la Comisión IDH. Caso: Jorge, José y Dante Peirano Basso Vs. Uruguay (FJ. 84).

[72] PÁSARA PAZOS, “Las víctimas en el sistema procesal penal reformado”, p. 325.

[73] BERNAL GUZMÁN / LADRÓN DE GUEVARA SÁNCHEZ, La Distorsión en el Espejo: Los medios de Comunicación en la Actividad Judicial del Juez de Control de Garantías Colombiano, p. 20.

[74] RIEGO, “Una nueva agenda para la prisión preventiva”. En: Revista Sistemas Judiciales. Una perspectiva integral sobre la administración de justicia, p. 8.

[75] RODRÍGUEZ TINEO, “En un proceso penal la regla es la comparecencia”, s. p.

[76] Ibíd.

[77] Ibíd.

[78] Ibíd.

[79] Locución acuñada por Zaffaroni, cuando indica que “las personas por lo general no frecuentan a institutos de criminología ni leen los trabajos especializados, porque tiene otras cosas que hacer (…) las personas que todos los días caminan por las calles y toman el ómnibus y el subte junto a nosotros, tiene la visión de la cuestión criminal que construyen los medios de comunicación, o sea, que se nutren –o padecen- una criminología mediática”. ZAFFARONI / REP, La cuestión criminal, p. 216.

[80] GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Derecho penal. Introducción, p. 98.

[81] ROXIN, Problemas actuales de Dogmática Penal, pp. 35-36.

[82] HENKEL, Introducción a la Filosofía del Derecho, p. 544.

[83] MONTES FLORES, “La demagogia del Legislador Penal”, pp. 393-394.

[84] Vale decir: que debe ser la última vía a recurrir.