Por: Eduardo Alejos Toribio***

I. Introducción

La teoría del caso viene a ser, en buen romance, una “propuesta de verdad procesal” de cada parte; teniendo en consideración que en el proceso penal no se prueba los hechos (probar los hechos, sería algo utópico), sino se prueba las hipótesis de verdad procesal que argumenten las defensas y los representantes del Ministerio Público.

Es más, entre otras ideas, también se considera que la teoría del caso sirve como una suerte de “guía metodológica”; sobre todo, porque es una herramienta que pertenece a la “nemotecnia” (aquel procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo), como bien ya lo anotó, en su momento, Leonardo Moreno Holman[1].

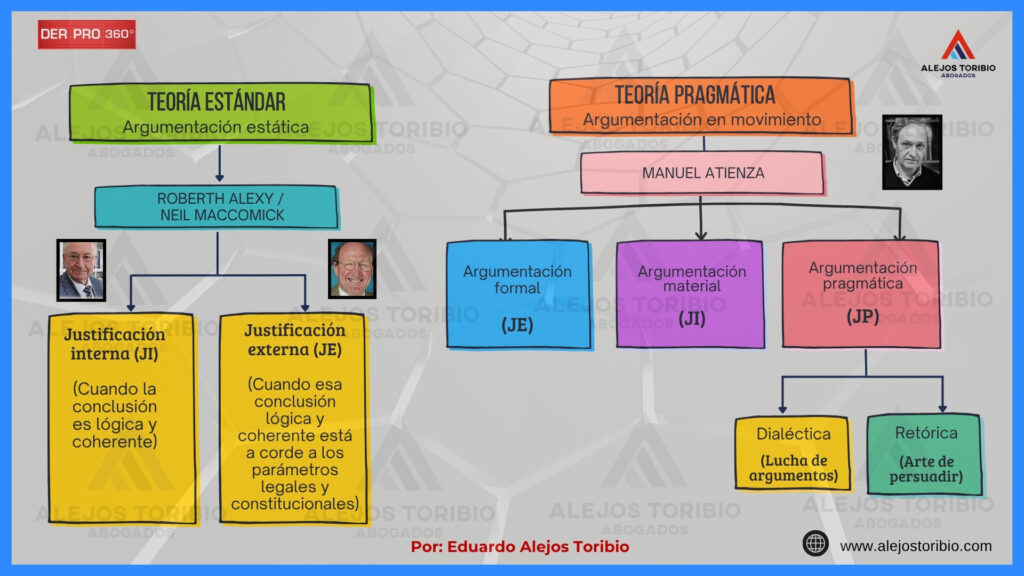

No obstante, además de servir como un auxiliar de la memoria, la teoría del caso permite exponer –según cada postura, claro está- los aspectos sustanciales de la argumentación jurídica contemporánea. Uno de ellos se afirma, de forma útil, en la argumentación jurídica estándar o también llamada argumentación jurídica estática, cuyos máximos representantes son el profesor Robert Alexi y –en que vida fue- el profesor Neil McCormick.

Esta última argumentación, precisamente, engloba dos puntos trascendentales: (i) la justificación interna (que lo pedido y lo refutado en la teoría del caso sea lógico y coherente) y (i) la justificación externa (que lo pedido y lo refutado en la teoría del caso vaya acorde con los parámetros legales y constitucionales).

Así pues, no obstante, a lo ya expuesto líneas arriba, también existe una segunda teoría contemporánea de la argumentación jurídica: (iii) la justificación pragmática. Veámosla a continuación.

II. La teoría pragmática de la argumentación jurídica y su influencia la teoría del caso

Cabe mencionar que la teoría del caso abarca más que lo mencionado coloquialmente, en tanto que también incluye la teoría pragmática de la argumentación jurídica o, así también, llamada argumentación jurídica en movimiento, cuyo máximo representante es Manuel Atienza Rodríguez; quien da un plus adicional, porque no solo toma en cuenta a la justificación interna y externa, sino que agregada un aporte pragmático como plus adicional: (i) la retórica y (ii) la dialéctica.

Ahora bien, existen diferentes manuales nacionales e internacionales, sobre derecho procesal penal, los cuales se adhieren al “método tripartito clásico” en la teoría del caso (aspecto fáctico, jurídico y probatorio). Sin embargo, soy de la postura que ahora debería apuntarse a un “método tripartito clásico reforzado”, al cual se le adicionaría el ítem probatorio que se debe subdividir en dos aspectos: (i) el primero, en tiempo, espacio y modo; en tanto (ii) el segundo, en elementos personales, documentales, materiales, etc.

Y sostengo ello porque se abandona el aspecto formal, cuando éste siempre debe ser tomado en cuenta dentro de una teoría del caso. De ahí que no suene raro mencionar que, muchas veces, las diversas propuestas de verdad procesal se enfocan en atacar las formalidades; incluso, argumentar con base en algún abuso de normatividad. Es por todo esto que el aspecto probatorio debería ser tomado en cuenta, pero desde un enfoque repotenciado y no solo en base al método tripartito clásico, como ya nos tienen acostumbrados.

En ese sentido, la valoración probatoria ex ante siempre debe estar incluida en toda teoría del caso, pues no solo se debe ver la meta (el juicio oral), sino también el camino (la investigación preparatoria y la etapa intermedia).

Por eso es que ese análisis probatorio, que debe plasmarse en la teoría del caso, debe estar direccionado en cada nivel de grado de conocimiento, según la etapa en la que se esté en el proceso penal: (i) sospecha de la comisión; (ii) razones plausibles; (iii) indicios reveladores; (iv) elementos de convicción fundados y graves; (v) sospecha fuerte; (vi) elementos de convicción suficientes; (vii) prueba suficiente; y (viii) más allá de toda duda razonable.

De esta manera se deduce el hecho de que no solamente se valora la prueba en juicio oral, pues puede hacerse en las propuestas que evaluaron la defensa y el Ministerio Público. Por tanto, no se puede esperar “buenos frutos” (una buena prueba en juicio oral) en un proceso penal, si desde “la raíz” (en las diligencias preliminares), en el tallo (en la formalización de investigación preparatoria) o, incluso, en “las mismas hojas” (en la etapa intermedia o etapa de control judicial), no se abordan idóneamente una correcta teoría del caso en base a una valoración probatoria que posea una justificación interna, externa y pragmática que cada parte procesal debe presentar.

III. La espontaneidad de los testigos y la fiabilidad probatoria

Uno de los problemas que he podido apreciar, de forma rápida, es que actualmente existe un ritualismo en el Ministerio Público para la obtención de información; con lo cual no significa que vaya en su contra de su trabajo, sino que se va en contra del poco apoyo estatal en la ejecución correcta de su función.

Por ejemplo, se sigue llevando a cabo ese “ritualismo clásico” de obtención de información: la fiscalía formula preguntas a los testigos, pero esta situación demora horas de hora e, incluso, no permite la aplicación de la “correcta espontaneidad de los testigos”; vale decir, no se da la opción de que el testigo exponga espontáneamente lo que quiere informar en el caso en concreto. Todavía se sigue redactando horas de horas (afectando el principio de económica procesal).

Incluso, se pide al mismo testigo que vea si está bien –o no- plasmada el acta de su declaración y, de no ser así, que diga qué parte del acta está mal plasmada la respuesta de él, lo cual genera serios reparos y deficiente aplicación en la obtención de la verdad más aproximativa posible, perjudicando –a futuro- una correcta obtención fiable de información de cara a convertirse en prueba, propiamente dicha.

Otra problemática que he podido evaluar es, entre otras cosas, la valoración probatoria ex ante en audiencias previas al juicio oral. Claro ejemplo de ello es la aplicada a la prisión preventiva, donde se valora “actos futuristas” o “actos prospectivos”, como viene a ser el –supuesto- peligro de fuga.

Si bien es cierto, el análisis que debe ejecutar el juez –luego del pedido de prisión preventiva que hace el fiscal- está enfocado en verificar y examinar los diversos elementos periféricos (peligro procesal) que podrían llevar a la posibilidad de que una u otra persona se fugue del proceso o, en todo caso, intente obstruccionar la labor probatoria y, por ende, la justicia penal. Y, claro, esto se entiendo en cierta forma ya que viene a ser, en buena cuenta, un criterio de política criminal que ha optado nuestro Estado.

Sin embargo, académicamente, se debe considerar que el Derecho penal es de acto, más no de autor: no debe evaluarse al aspecto prospectivo o futurista, sino al hecho, al acto. No se debe regresar a la época de la criminología positivista, lombrosiana o de ferri. Esto último es de resaltar, toda vez que se viene afectando la teoría del caso y, en consecuencia, se afecta la valoración probatoria ex ante y no solamente en juicio oral.

IV. Un fundamento cualificado

La profesora Susan Haack, por ejemplo, indica que la instauración del estándar probatorio del “más allá de toda duda razonable” se debe a un criterio de política[2]; que en el ámbito penal se estaría hablando de una política criminal.

Sin ir muy lejos, hasta hace algún tiempo, en el common law no existía el deber de justificar las decisiones judiciales. Aunque, claro, este tema ya se ha ido delimitando poco a poco, pues como bien anota Taruffo -cita que me permito leer-:

“En Inglaterra, de hecho, se reconoce comúnmente la existencia de un derecho fundamental de las partes a obtener una sentencia motivada, como garantía de visibilidad y controlabilidad de la justicia y fundamentación de la decisión. También bajo este aspecto, por ende, resulta difícil pensar en una cultura común a los sistemas de tipo angloamericano, y emerge cada vez con mayor evidencia el exceptionalism del ordenamiento estadounidense”[3].

Tal es así que, desde mi punto de vista, en consecuencia (por más que de apoco se va inculcando el deber de motivar la decisión judicial), en el common law no te permiten valorar la prueba correctamente, puesto que, si no existe el deber de motivar, es obvio que indirectamente no existe el deber de valorar prueba (aunque parezca lo contrario).

Antagónicamente, en el civil law (sistema Romano-Germánico) sí existe el deber de justificar la decisión judicial. Ejemplo de ello se da con el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, donde se plasma la exigencia de justificar, cuestión que también se encuentra en el artículo 158° del actual Código Procesal Penal, donde se expone el sistema de valoración probatoria: la sana crítica.

Pues bien, tocando nuevamente el tema del estándar probatorio del más allá de toda duda razonable, soy de la idea de que no es adecuado llevar el garantismo al hipergarantismo; es decir, buscar llegar a los más altos estándares de la protección de la presunción de inocencia (al subir la exigencia probatoria); no debe implicar llegar a los extremos. Y señalo esto porque se toma en cuenta el delito de lavado de activos, para aplicar este estándar probatorio, situación que lleva a la siguiente conclusión: si el lavado de activos tiene como prueba madre a la prueba indiciaria, es imposible llegar a certezas a través de prueba indiciaria.

En el 2017 se emitió la Sentencia Plenaria Casatoria No.01-2017, cuyo tema era el estándar probatorio en el lavado de activos y, así también, el tema del delito fuente, que se dio a consecuencia de la Casación No.92-2017, Arequipa, referente al tema del delito de lavado de activos, que estuvo a cargo de César Hinostroza Pariachi. Este plenario contó con la participación de los jueces supremos (que integraban, en aquel entonces, las salas supremas) y representantes del Ministerio Público (entre ellos: Frank Almanza Altamirano, Tomás Gálvez Villegas y Rafael Vela Barba).

Aunque, cabe precisar que no se contó con la representación de los abogados defensores, por lo que -bajo mi óptica- considero que es un criterio de política criminal de instauración del estándar probatorio, pues si se desea hacer una sesión plenaria casatoria –adecuada- se requiere necesariamente escuchar a las dos partes, cosa que no ocurrió en este caso, porque simple y llanamente se escuchó la perspectiva fiscal, pero no el panorama de la defensa. Así pues, soy de la idea que no se debe enfocar energías en la pintura de una casa cuando se deja de lado el cuidado de las columnas que las sostienen (por preocuparse por que se vea linda, se descuida los cimientos que soportan la estructura).

V. Respuestas a las preguntas del público

¿Cuál considera que es la participación de las normas de prueba legal en sistemas probatorios mixtos a propósito de la praxis jurídica?

El sistema actual es la sana crítica, el cual no se ha generado como el Bing Bang (de la noche a la mañana o en un instante), sino que el sistema de valoración probatoria se ha desarrollado paulatinamente; partiendo de las ordalías de Dios, pasando luego por el sistema de la prueba legal o tasada, para luego llevar a la aplicación de la íntima convicción, y aterrizar finalmente a la libre valoración justificatoria o también llamada el sistema es la sana crítica, en el cual se pone en manifiesto la racionalidad de la justificación.

Por otro lado, en los criterios mixtos existe normatividad y un fin social, hay límites históricos y epistemológicos, habiendo parámetros que respetar; por ejemplo, la prueba ilícita y también la misma prescripción. Sea como sea, por más que haya una suerte de valoración se deben considerar los parámetros normativos, ya que debe regir el principio de legalidad y el control social.

* Este artículo ha sido publicado, primigeniamente, en el “Libro homenaje jurídico al año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”. En: Amachay escuela jurídica, 2021. El contenido de este artículo fue extraído de la mesa de diálogo llevada a cabo en el II Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y el IV Encuentro Macrorregional de Estudiantes de Derecho, organizado por Amachaq Escuela Jurídica, del 12 al 24 de julio de 2021.

** Socio de Alejos Toribio & Abogados. Maestría con mención en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Presidente de la comisión de Derecho penal en la Sociedad Peruana de Derecho – SPD. Director ejecutivo del portal jurídico LP – Pasión por el Derecho. Abogado asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal – INCIPP. Director del Instituto de Derecho Probatorio – DERPRO 360º. ORCID https://orcid.org/0000-0001-7985-2772.

[1] Ver: Moreno Holman, Leonardo. Teoría del caso. Colección de litigación y enjuiciamiento penal adversarial. Binder, Alberto (Dir.). Buenos Aires: Ediciones Didot. 2015, pp-44-45.

[2] “(…) la justificación que subyace en las cargas y los estándares de prueba específicos se funda también en consideraciones políticas: más claramente, la exigencia de que un cargo penal deba ser probado por la acusación y que deba ser probado más allá de toda duda razonable, descansa en la idea de que es mucho peor condenar a alguien por un crimen que no cometió que absolver a alguien por un crimen que sí cometió”. Haack, Susan. El probabilismo jurídico: una dimensión epistemológica. En C. Vásquez (Ed.). Estándares de prueba y prueba científica. Ensayos de epistemología jurídica. Madrid: Marcial Pons. 2013, p. 69.

[3] Taruffo, Michele. Hacia la decisión justa. Lima: Zela. 2020, p. 92.